杨维中:古代讲经与汉传佛教的辩经风尚

内容提要:本文对《高僧传》、《续高僧传》叙述讲经法会时所使用的“法主”、“讲主”、“高座”、“都讲”、“复讲”五个术语的含义作了诠释。经过考辨可知,“法主”、“讲主”、“高座”是对“主讲”的称呼,而“都讲”是讲经的辅助者,承担“唱导”、“念诵经文”以及“问难”的职责。而“复讲”则是复述主讲者所讲的内容,是培养后学的方法。在讲经法会中,不但是“都讲”可以问难,任何听众都可以问难。这充分反映了古代讲经法会中自由论辩的风气。

关键词:法主 讲主 高座 都讲 复讲

讲经说法是中国古代僧人弘扬佛教的最重要的手段,古代经疏的丰富很大程度上导源于此。关于古代僧人讲经的仪轨以及讲经重要性,学者研究已经已多,本文不拟涉及。在此拟通过一些典型事例的罗列分析来阐释讲经说法对于培养僧才的重要性。[1]

一、“讲主”、“高座”

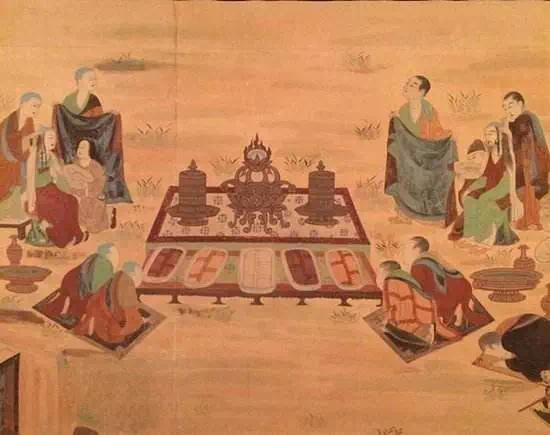

南北朝、隋唐文献所见的“法主”,有一些当代学者将其当作寺院的领导者“寺主”看待,而笔者以为“法主”,是否为一寺之主,倒不一定。很多论著都将“法主”当作寺院的“寺主”[2]。这一说法,可能来源于赞宁的“含混”叙述。赞宁在“立僧正”条下说:有号“法主”者。如释道猷,生公之弟子也。文帝问慧观曰:“顿悟义,谁习之?”答曰:“道猷。”遂召入。至孝武即位,勅住新安寺,为镇寺法主。又勅法瑗为湘宫寺法主。详其各寺同名,疑非“统”、“正”之任。[3]其后,赞宁在“杂任职员”即佛寺寺职条目下说:“又宋齐之世,曾立法主一员,故道勅为新安寺镇寺法主,法瑗为湘宫寺法主。”[4]可见,赞宁对于“法主”究竟属于僧官系列中的“统”、“正”还是别的什么,举棋不定,因此,在两处都作了叙说。从常常举到的几个例子分析,“法主”很大可能是“说法讲经之主”的意思。如刘宋时竺道生的弟子道猷,宋文帝“大集义僧,令猷申述顿悟”,一举成名。宋孝武帝敕道猷住新安寺,“为镇寺法主”。[5]宋明帝造湘宫寺,“大开讲肆,妙选英僧,勅请瑗充当法主。”[6]从这两条资料看,“法主”解释为“说法讲经之主”和“寺主”似乎都可通。然而,其它一些资料则不可遽解为“寺主”。如《高僧传》记载:释慧亮,“太始之初,庄严寺大集,简阅义士,上首千人,勅亮与斌递为法主。”[7]此处所说的“斌”即指昙斌,《高僧传·昙斌传》未记载此事,然从其传中可见,昙斌是一位精通多种经论的能讲之僧。二位都都在“宋元徽中,卒于庄严寺”[8]。从这些资料推断,此处所言的“法主”其实是“讲经说法之主”,所以才可能在同一时段中“递为法主”。《续高僧传·僧旻传》记载,南齐永元元年(499),东昏侯“勅僧局请三十僧入华林园夏讲,僧正拟旻为法主,旻止之”[9]。此处的“法主”只能作“讲经说法之主”解释。《续高僧传·慧赜传》记载,隋代开皇中,江陵寺“大兴法席,群师云赴。道俗以赜嘉绩夙成,咸欲观其器略,共请为法主,顾惟披导有旨,因而践焉。甫年十二,创开《涅槃》,比事吐词,义高常伯,论难相继,辩答冷然,少长莫不缄心,颂声载路。”[10]而此年慧赜才十二岁,不可能为寺主。宣讲经论法会中的主讲也称为“讲主”。释警韶(508—583年),俗姓颜,会稽上虞人(今属浙江省)。《续高僧传·警韶传》记载:警韶二十三岁时,宣讲《大般若经》。“后还建元、晋陵等寺,敷演经论,解冠群宗。”离开其师之后,警韶先后住于建元寺、晋陵寺,他的志向是,年四十岁时“长就讲说”。结果在三十九岁时,“为建元寺讲主临终遗令传法,韶遵崇余烈,即坐演之。受业之宾,有逾师保。”[11]这是说,梁太清元年(547),建元寺讲主圆寂,临终叮嘱警韶继承其位,警韶遂成为建元寺的新讲主。《续高僧传》卷二十四记载:隋大业六年(610),“有勅郡别简三大德入东都,于四方馆仁王行道,别勅乘为大讲主,三日三夜兴诸论道,皆为折畅,靡不冷然。”[12]从文意看,应该是宣讲《仁王般若经》的“大讲主”。也应该指出,“讲主”除上述含义外,有时特指供养讲经法会的檀越。《续高僧传》卷九《灵裕传》就有一例。释灵裕(518—605年)在讲经活动中曾经遇到的事情:尝有一处,敷演将半,因行游观,乃近韮园。问其本缘,云:“是讲主所有。”裕曰:“弘法之始为遣过原,恶业未倾,清通焉在?此讲不可再也。宜即散之。”便执锡持衣,径辞而出。讲主曰:“法师但讲,此业易除耳。复未足忧之。”便借倩村民犁具,一时耕杀四十亩韮,拟种谷田。[13]从此文的内容推测,此位以“讲主”称呼的檀越应该是僧人,很大可能是此寺院的“三纲”之一。在南北朝时期的古代文献中也可以见到以“高座”称呼“讲主”的例子。《高僧传》时代最早的例子是帛尸梨密多罗,他是西域人,“时人呼为高座。”[14]然而此例的含义不明,但与中土以讲经法座来称呼讲主的习惯没有多大关系。慧皎《高僧传》卷七即有一例以“高座”指代“法主”的用法。《高僧传·释僧苞传》记载说:“高座出题适竟,苞始欲厝言,法师便问:‘客僧何名?’”[15]此中明显的是以“高座”、“法师”来称呼讲经的主角。年少的法上(495—580年),二十余日即可背诵《维摩经》和《法华经》,随后“因诵求解,还入洛阳,博洞清玄,名闻伊滏。年暨学岁,创讲《法花》,酬抗疑难,无不叹伏。善机问,好征核,决通非,据昌言,胜负而形色非美。”[16]法上到洛阳参学《维摩经》和《法华经》,不久即以沙弥身份,在宣讲《法华经》的法会上问难,博得时人的赞誉:“黑沙弥若来,高座逢灾也。”[17]这是说,只要法上前来听讲问难,高座讲经的法师就紧张了。释智琚(?—619)“欲洁操秉心,偏穷法性,诸高座主,多无兼术。古人有言,学无常师,斯言有旨。广寻远讨,曲尽幽求。年二十七,即就敷讲,无碍辩才,众所知识。说经待问,亟动恒伦。”[18]这也是以“高座”指代讲经法师的例子。释智脱(541—607),“时丹阳庄严寺[日*爵]法师,《成论》之美,名实腾涌,远近朝宗,独步江表。脱乃服义下风,思餐法味。既适金陵,研几幽旨,精统词理,驰誉两都。每宴居避席,请谈玄论,[日*爵]师深加赏赞,称为重器。及高座云亡,三千咸在,爰命门徒,以相付嘱。乃续敷义席,常转法轮,庄严之部,于斯荣盛。”[19]此中的“高座”是指建康大庄严寺的[日*爵]法师。[日*爵]法师圆寂之后,智脱继承了他的“讲席”,光大了此寺中的《成实论》研习规模。所谓“高座”本来是讲经法会上主讲的座位。如《续高僧传》卷八记载:净影慧远(523—592年)“当终之日,泽州本寺讲堂众柱,及高座四脚,一时同陷。”[20]正因为“高座”是讲经法会主讲者的座位,且很高,因此,文献中“升高座”的说法很多。如慧皎《高僧传》卷十三“论”说:“唱导者,盖以宣唱法理,开导众心也。昔佛法初传,于时齐集,止宣唱佛名,依文致礼。至中宵疲极,事资启悟,乃别请宿德,升座说法,或杂序因缘,或傍引譬喻。其后庐山释慧远,道业贞华,风才秀发,每至斋集,辄自升高座躬为导首,先明三世因果,却辩一斋大意,后代传受,遂成永则。故道照、昙颕等十有余人,并骈次相师,各擅名当世。”[21]关于“高座”的“高度”,论者喜用唐苏鹗《杜阳杂编》卷下的一则记载:上敬天竺教,十二年冬,制二高座赐新安国寺。一为讲座,一曰唱经座,各高二丈。砑沉檀为骨,以漆涂之,镂金银为龙凤花木之形,遍覆其上。又置小方座,前陈经案,次设香盆,四隅立金颖伽,高三丈,磴道栏槛无不悉具,前绣锦襜褥,精巧奇絶,冠于一时。即设万人斋,勅大德僧撒首为讲论。[22]此书撰写者是唐懿宗、僖宗朝时代人,此中的“上”是指唐懿宗。如文中所说,咸通十二年,唐懿宗命令制作高达两丈、制作精美的讲经高座,赐给长安的安国寺,并且由僧澈第一个使用。

关于讲经法堂、法座,《续高僧传》卷五《僧旻传》有一记载很值得注意:

天监末年,下勅于庄严寺建八座法轮。讲者五僧,以年腊相次。旻最处后,众徒弥盛。庄严讲堂,宋世祖所立,栾栌增映,延袤遐远。至于是日,不容听众。执事启闻,有勅听停讲五日,悉移窓户,四出檐溜,又进给床五十张,犹为迫迮。桄桯摧折,日有十数。得人之盛,皆此类焉。旻因舍什物嚫施,拟立大堂,虑未周用,付库生长,传付后僧。[23] 此文中的“八座法轮”意思不大明了,也缺乏其他资料互证。推测言之,似乎是可以容纳八位法师同台参与讲经的“高座”。文中又说,建康庄严寺讲堂是刘宋世祖孝武皇帝刘骏(430年-464年,453年—464年在位)时期所建。这次讲经活动,五位高僧依次宣讲,僧旻因为僧腊最短而排在最后。然而听众却更多,甚至使讲堂人满为患,皇帝知晓后,下令停止五日,扩大讲堂,加座五十,仍然不足以容纳所有听众。僧旻“又于简静寺讲《十地经》,堂宇先有五间,虑有迫迮,又于堂前权起五间,合而为一。及至就讲,寺内悉满,斯感化之来,殆非意矣。”[24]这次也是人满为患,临时扩充讲堂。

二、“都讲”与“讲主”的互动

都讲是讲经法会中辅助主讲者,主要的任务是“问难”。从文献的记载推测,其身份、地位与主讲相比,略逊一筹。然而,“都讲”与“讲主”的互动使讲经具有更丰富的内涵。 《高僧传·僧导传》记载:僧导“形止方雅,举动无忤。僧叡见而奇之,问曰:‘君于佛法,且欲何愿?’导曰:‘且愿为法师作都讲。’叡曰:‘君方当为万人法主,岂肯对扬小师乎?’”[25]由此例中僧叡与僧导的对话可知,“法主”的地位更高。 如《续高僧传·灵裕传》卷二十记载:“时相州有灵智沙门,亦裕公弟子也。机务亮敏,著名当世,常为裕之都讲。辩唱明衷,允惬望情,加以明解经论,每升元席,文义弘远,妙思霜霏,难问锐指,擅步漳邺。”[26]依据此说,灵裕讲经时,弟子灵智常常充当“都讲”。 关于“都讲”的职责,《续高僧传》卷九记载说:“昔弥天释道安,每讲于定坐后,常使都讲等为含灵转经三契。”[27]此中的“都讲”承担的是“唱导”的职责。《续高僧传》卷二十八又记载:释善慧达到长安,“沙门吉藏正讲《法华》,深副本图,即依听受。形服鄙恶,众不纳之,乃扫雪藉地单裙[扌+亲]坐。都讲财唱,倾耳词句,拟定经文。藏既阐扬,勇心承旨,望通理义。”[28]此中似乎是说,都讲也承担“唱诵”经文的责任。 “都讲”的基本职责是“问难”。这方面的记载很多,兹举数例。 《高僧传》卷四《支道林传》记载:“晚出山阴,讲《维摩经》,遁为法师,许询为都讲。遁通一义,众人咸谓询无以厝难。询设一难,亦谓遁不复能通。如此至竟,两家不竭。凡在听者咸谓审得遁旨,回令自说得两,三反便乱。”[29]支道林是东晋时期最为著名的辩经僧,他不仅与高僧们互相论难,也与当时的玄学家论辩。这场宣讲《维摩诘经》的活动,道林担任主讲法师,许询担任都讲。二者相得益彰,论难和回应悬念迭出。值得注意的是,引文中的最后一句,听众都称获得了支道林所讲的要旨,令其回忆自己叙说,不能完全说出所有论旨。 道宣在其《续高僧传》卷九《僧粲传》记录了僧粲与嘉祥吉藏配对宣经讲论法会的大致过程。其文说: 隋齐王杨暕,见礼下筵,钦兹叹咽。常欲见其谈说,故致于法会。有沙门吉藏者,神辩飞玄,望重当世。王每怀摧削,将倾折之。以大业五年于西京本第盛引论士三十余人,令藏登座,咸承群难。时众以为荣会也,皆参预焉。粲为论士,英华命章,标问义筵,听者谓藏无以酬及;牒难接解,谓粲无以嗣。往还抗叙,四十余翻,藏犹开析不滞,王止之,更令次座接难。义声才卷,粲又续前难,势更延累。问还得二三十翻,终于下座,莫不齐尔。时人异藏通赡,坐制勍敌;重粲继接他词,慧发锋挺。从午至夕,无何而退。王起执粲手,而谢曰:“名不虚称,见之今日矣。”躬奉麈尾什物,用显其辩功焉。而行摄专贞,不贪华望。[30] 此段文字记录的是齐王于大业五年(609)于其宅第组织的一次宣讲经论的法会,吉藏任讲主,僧粲任都讲。从道宣所录时人的赞语窥测,二者不分伯仲。也有学者将此记述解释为“辩论”,如汤用彤先生在论及吉藏时就说过:“曾与僧粲、智脱辩论,可见其纵横一时也。”[31]南北朝隋唐讲经,均有“讲主”和“都讲”之设,后者专门“问难”,由主讲回答。从场面上看,从今人的习惯言之,似乎有“辩论”性质,其实在当时是讲经的常规做法。另外,所有参与者都可以提问。如果讲主不能回答“都讲”和其它人的问难,则自动下座。而吉藏与僧粲这一场讲经法会则是一场旗鼓相当、皆大欢喜的场景。 南朝的“瓦官寺”,乃是高僧萃集之所在。东晋初期,支道林曾经于其中宣讲《般若经》。刘义庆《世说新语》卷上: 有北来道人,好才理,与林公相遇,于瓦官寺讲《小品》。于时竺法深、孙兴公悉共聴。此道人语屡设疑难,林公辩答清析,辞气俱爽,此道人每輙摧屈。孙问深公:“上人当是逆风家,向来何以都不言?”深公笑而不答。林公曰:“白旃檀非不馥,焉能逆风?深公得此义,夷然不屑。” 此事应该发生于晋哀帝在位时期的兴宁二年或三年间(364—365),因为文中提及的竺法深是哀帝时期至京师建康的。 在讲经法会中,不但“都讲”可问难,所有听众都可以问难。也有僧人因此而脱颖而出,名声大震。

《高僧传》卷七《僧苞传》记载:

释僧苞,京兆人。少在关受学什公。宋永初中,游北徐,入黄山精舍。复造静、定二师进业,仍于彼建三七普贤斋忏。至第七日,有白鹄飞来,集普贤座前,至中行香毕,乃去。至二十一日将暮,又有黄衣四人,绕塔数匝,忽然不见。苞少有志节,加复祥感,故匪懈之情因之弥厉,日诵万余言经,常礼数百拜佛。[32]后东下京师,正值祇洹寺发讲,法徒云聚,士庶骈席。苞既初至,人未有识者。乃乘驴往看,衣服垢弊,貌有风尘,堂内既迮,坐驴韀于户外。高座出题适竟,苞始欲厝言,法师便问:“客僧何名?”答云:“名苞。”又问:“尽何所苞?”答曰:“高座之人,亦可苞耳。”乃致问数番,皆是先达思力所不逮。高座无以抗其辞,遂逊退而止。时王弘、范泰闻苞论议,叹其才思,请与交言。仍屈住祇洹寺,开讲众经,法化相续。[33]僧苞是刘宋时期的僧人。僧苞日诵万言佛经,功力非凡。从北徐(治所在今江苏徐州市)东下至京师建康,一路骑驴,风尘仆仆。路过祇洹寺,正好有讲经法会。高座法师开题完毕,僧苞刚欲问难,高座就抢先发问,并且以僧名之“苞”义反诘。数番往复,高座不敌,下座,讲经法会似乎由此结束。由此事,僧苞获得当时朝臣王弘、范泰的崇信,住于祇洹寺开讲众经。在辩经成为讲经的流行做法的形势下,讲经法会有时会沦为争输赢的竞赛场。这样的事例也不少。东晋时期,僧界的第一辩才是支道林。史籍中记载了于法开与支道林作为终身“辩友”的故事。《高僧传》卷四《于法开传》记载:“于法开,不知何许人,事兰公为弟子。深思孤发,独见言表,善《放光》及《法华》。又祖述耆婆,妙通医法。”[34]于法开与支道林多次就般若思想发生争论。《世说新语·文学》记载:于法开始与支公争名,后积渐归支,意甚不忿,遂遁□剡下。遣弟子出都,语使过会稽。于时支公正讲《小品》。开戒弟子:“道林讲,比汝至,当在某品中。”因示语攻难数十番,云:“旧此中不可复通。”弟子如言诣支公。正值讲,因谨述开意。往反多时,林公遂屈。厉声曰:“君子何足复受人寄载?”关于此事,《高僧传·于法开传》也有记载:“每与支道林争即色空义,庐江何默申明开难,高平郄超宣述林解,并传于世。”[35]——这一段大致与《世说新语·文学》的记载相同,但未明确说辩难的地点。《世说新语》刘孝标注引《名德沙门题目》说:“于法开,才辩纵横,以数术弘教。”又引《高逸沙门传》曰:“法开初以义学著名,后与支遁有竞,故遁居剡县,更学医术。”从刘孝标的批注看,于法开是在与支道林辩难失败的情况下,隐遁剡县的。于法开住锡于元华寺之后,此时支道林住锡于山阴(今浙江省绍兴市),法开特派弟子法威前去辩难。这一次准备充分,法威胜利在望,而支道林只能采取讽刺手法收场。讲经包含的“辩经”环节,容易演变成“争胜”的局面,难免有些意外发生。释善胄(550—620),俗姓淮氏,瀛州人。少出家。“通敏易悟,机达为心。预涉讲会,乐详玄极。《大论》《涅槃》是所钻注。”[36]此时,善胄身在北齐。“齐破投陈,奔造非数。年屡荐馁,告乞是难。日济一饼,纔充延命。形极羸悴,众不齿录。行至一寺,闻讲《涅槃》。因入论义,止得三番,高座无解,低头饮气,徒众千余,停偃讲席,于是扶举而下。既至房中,奄然而卒。胄时论讫即出,竟不知之。后日更造,乃见造诸丧具,因问其故。乃云:‘法师昨为北僧所难,乃因即致死。’众不识胄,不之擒捉。闻告自审,退而潜焉。经于数日,后得陈僧,将挟复往他讲所,论义者无不致屈,毙者三人。由此发名振绩。”[37]北齐被北周所灭(577年),善胄南奔,一路饥饿困乏,形貌不堪。路过一佛寺正在宣讲《涅槃经》,善胄入寺进入讲堂,与讲主问难三番,高座无法回答,心气难平,讲经无法继续。弟子扶其回房,不久就圆寂了。此后,又被僧人接到自己所在寺院,在此讲堂,也气死三人。《续高僧传》卷二十五叙述了明琛的故事,意味良多。释明琛籍贯为齐人。《续高僧传》卷二十五的记载如后:少游学两河,以通鉴知誉。然经论虽富,而以征难为心。当魏明代,释门云盛,琛有学识,游肆而已。故其雅量颇非鸿业。时有智翼沙门,道声载穆,远近望尘,学门若市。琛不胜幽情,深忌声略,私结密交,广搜论道。初为“屋子论议法”,立图著经,外施名教,内构言引,牵引出入,罔冒声说。听言可领,及述茫然。勇意之徒,相从云集。观图望经,怳若云梦。一从指授,涣若氷消。故来学者,先办泉帛。此“屋子法”,入学遂多,余有获者,不能隐秘。故琛声望少歇于前,乃更撰“蛇势法”。其势若葛亮阵图,常山蛇势,击头尾至,大约若斯。还以法数,傍蛇比拟,乍度乍却,前后参差。余曾见图,极是可畏。画作一蛇,可长三尺,时屈时伸,傍加道品。大业之季,大有学之。今则不行,想应绝灭。初琛行蛇论遍于东川,有道行者深相谏喻,决意已行,博为道艺。[38]此僧钻研经典就是为了论辩,创立了“屋子论议法”并绘有图经。以此教授,学者云集。此法的奥妙被人掌握,于是有创立“蛇势法”,其神奇可以与诸葛亮的战阵图相比拟。明琛以此自炫,到处挑战。此后是其最后一次参与辩论的故事:潞州上邑思弘《法华》,乃往岩州林虑县洪谷寺请僧,忘其名,往讲。琛素与知识,闻便往造。其人闻至,中心战灼,知琛论道,不可相抗。乃以情告曰:“此邑初信,事须归伏,诸士俗等已有倾心,愿法师不遗故旧,共相成赞。今有少衣裁,辄用相奉。”琛体此怀,乃投绢十匹。琛曰:“本来于此,可有陵架意耶?幸息此心。”然不肯去,欲听一上。此僧弥怖,事不获已,如常上讲。琛最后入堂,赍绢束,掇在众中,曰:“高座法师昨夜以绢相遗,请不须论议。然佛法宏旷,是非须分。脱以邪法化人,几许误诸士俗?”高座闻此,慑怖无聊。依常唱文,如疏所解。琛即唤住,欲论至理。高座尔时神意奔勇,泰然待问。琛便设问,随问便解。重迭虽多,无不通义。琛精神扰攘,思难无从。即从座起曰:“高座法师犹来闇塞,如何今日顿解若斯?当是山中神鬼助其念力。不尔,何能至耶!”高座、合堂,一时大笑。[39]道宣是将此僧传记置于感通篇中,传文随后详细地写了他如何在此事件之后变成蛇。其文如后:琛即出邑,共伴二人。投家乞食,既得气满,噎而不下余。“解喻,何所诤耶?论议不来天常大理,何因顿起如许烦恼?”琛不应,相随东出。步步叹咤登岭,困极,止一树下。语二伴曰:“我今烦恼热不可言。意恐作蛇。”便解剔衣裳,赤露而卧,翻覆不定,长展两足。须臾之间,两足忽合,而为蛇尾,翘翘上举。仍自动转语伴曰:“我作蛇势论,今报至矣。卿可上树。蛇心若至,则有吞噬之缘。可急急上树。”心犹未变,伴便上树,仍共交语。“每作蛇论,果至如何。”言语之间,奄便全身作蛇。唯头未变,亦不复语。宛转在地,举头自打。打仍不止,遂至于碎,欻作蟒头。身形忽变,长五丈许。举首四视,目如火星。于时,四面无量诸蛇一时总至。此蟒举头,去地五六尺许,趣谷而下。诸蛇相随而去。其伴目验斯报,至邺说之。[40]这一则故事非常有意味。从文中的叙述看,写作者是以听闻为来源叙述的,且作者曾经亲眼目睹此僧所作的“蛇势法”的辩论图示。僧明琛即身变身为蟒蛇的故事告诫世人,即便是辩经,其目的仍然是为了弘法、宣扬佛的教说,而不是以取胜为目的,否则,后果严重。

三、“复讲”

从现有文献看,“复讲”的职责是重复主讲者讲过的内容。承担此任务的往往是主讲者的弟子,因此,这一设置一方面为了听众更容易理解主讲者宣讲的内容,另一方面也是培养弟子的一种方法,“复讲”是成为“讲主”的必由之路。 “复讲”大多是面对公众的,但也有在师父讲完之后,面对师父而复述的情况,东晋高僧道安在佛图澄门下就是这样脱颖而出的。 道安,俗姓卫,常山(郡治在今河北正定南)扶柳人。由于世乱,早丧父母,从小就受外兄孔氏的抚养,七岁开始读书,到十五岁的时候,对于五经文义已经相当通达,就转而学习佛法。十二岁出家。因为形貌黑丑,不为他的剃度师所重视,叫他在田地里工作,而他一点也没有怨色。几年之后,才向剃度师要佛经读,由于他有惊人的记忆力,使他的师父改变了态度,就送他去受具足戒,还准许他出外任意参学。大约在他二十四岁的时候(东晋成帝咸康元年,335),在石赵的邺都(今河南省临漳县境)遇见了佛图澄。佛图澄一见到他就非常赏识,对那些因他丑陋而轻视他的人说,此人有远识,不是你们所能及。因而他就师事佛图澄。《高僧传》说: 澄讲,安每覆述,众未之惬。咸言:“须待后次,当难杀昆仑子。”即安后更覆讲,疑难锋起。安挫锐解纷,行有余力。时人语曰:“漆道人,惊四邻。”[41] 从佛图澄圆寂之后,佛图澄的一些重要弟子又进入道安僧团等事实看,在佛图澄僧团,道安具有很高威望和地位。而之所以如此,首先就是其讲经说法的本领超越佛图澄的其他弟子。其他原因不再赘述。 洪遵在晖公门下脱颖而出,也是在复讲中完成的。释洪遵(530—608),姓时氏,相州人。洪遵八岁出家,“从师请业,屡高声驾,及受具后,专学律部,心生重敬。内自惟曰:‘出家基趾,其存戒乎?住持万载,被于遗教,谅非虚矣。’更辞师友,游方听习,履涉相京,谘访深义,有所未喻,决问罕通。三夏将满,遂知大旨。初住嵩高少林寺,依资云公,开胸律要。并及《华严》、《大论》,前后参听,并扣其关户,涣然大明。承邺下晖公,盛弘《四分》,因往从焉。”[42]洪遵出家受具足戒之后,依照当时的惯例,拜师学习律部。从此传后文叙述的洪遵的卒年和享年来推测,洪遵受大戒是在东魏,东魏的首都邺都,因此,“履涉相京”数句指的是,洪遵是在邺都初学律学的,“三夏将满”后又前往嵩山少林寺跟随道云学习律部,此后又回到邺城跟随道晖学习《四分律》。在道晖门下,洪遵获得了巨大进步,其标志就是宣讲律典。晖公“听徒五百,多以巧媚自通,复讲、竖论,了无命及。晖寔律学名匠,而智或先图,遵固解冠时伦,全不以曲私在虑。”[43]这是说,晖公徒众五百,大多以取媚为务,复讲、树立论题等方面都无人契入关键。《续高僧传》记载: 后因盛集,异学充堂。遵乃束晖制疏,捧入堂中,曰:“伏膺有日,都未见知。是则师资两亡,敢以文疏仰及。”便置之坐上,往复云所。既属舍见来降,即命登座复述,吐纳纤隐,众仰如山。[44] 洪遵仔细地研读了晖公的注疏。一日,将其师的注疏文本捧上讲堂,禀告师父:我已经熟悉了您的解释,但您还不知晓。洪遵于是讲其师的文本置于座上,与其师往复对谈。其师遂命其登上高座复述其师学说,由此,洪遵声名大振。 释灵幹(535—612),俗姓李氏,本金城狄道(今甘肃临洮)人,后因祖为相而封于上党,于是迁至上党。灵幹即生于上党(今山西省长治市、晋城市等地),此地离当时的佛教中心洛阳和邺城都不远。“年始十岁,乐闻法要,游寺观看情欣背俗,亲弗违之。年十四,投邺京大庄严寺衍法师为弟子,昼夜遵奉,无怠寸阴,每入讲堂想处天宫无异也。十八,覆讲《华严》、《十地》。初开宗本,披会精求,佥共怪焉。又酬抗群锋,无所踬碍,众益欣美。”[45]所谓“覆讲”就是在其师讲毕之后,弟子又重新讲之。这是训练弟子的一种方法。在灵幹十四岁时,拜当时住锡邺都大庄严寺的昙衍为师,十八岁时就奉师命覆讲《华严经》和《十地经论》。二十岁受具之后,专志研习戒律,养成了严谨持律的作风。灵幹后来取得很大的弘法成就,这与早期受到“复讲”训练不无关系。

结语

讲经说法是佛教最主要的弘法手段。上文简略地考察了东晋至隋代作为讲经的主体——讲主(高座)、都讲、复讲三者的分工及其互动对于佛教自身发展的广泛影响。 南北朝学派的形成很大程度上得益于讲经风尚。首先,讲经的神圣性、庄严性,必然对讲经者的素质和能力提出了很高的要求,而佛典博大精深,要熟悉很多经典并且达到的登台宣讲的程度并非易事,于是一门深入便成为必然的选择。其二,讲经,特别是有官方提议或者主办的讲经,具有广泛的社会影响,参与者的社会层次丰富。这一方面为讲经者提升社会公认度提供了舞台,另一方面也使得宣讲的经典往往有明显的社会关注度。南北朝时期,恰好处于佛教各种系统的经典逐次传入中土并且逐渐发生影响的时期,新译出的经典(包括更完善的新译本的出现)都会引起佛教传播风尚的变化。其三,讲经法师的专业化分工,使得熟悉一类或者二、三类佛典的僧人更容易脱颖而出,客观上促进了围绕某一类经典注疏、研习、宣讲的僧人结成较为稳固的师徒关系。

[1]由于禅宗以教外别传立宗,常常以上堂开示为要务,讲经在其弘法体系中并不是处于核心地位,本文暂不论及。

[2]参见任继愈主编《中国佛教史》第三卷第83页、张弓《汉唐佛寺文化史》第364页以及《佛光大辞典》辞条等。

[3][宋]释赞宁《大宋僧史略》卷中,《大正藏》第50卷,第242页下。

[4][宋]释赞宁《大宋僧史略》卷中,《大正藏》第50卷,第245页上。

[5][梁]慧皎《高僧传》卷七,《大正藏》第50卷,第374页下。

[6][梁]慧皎《高僧传》卷八,《大正藏》第50卷,第376页下。

[7][梁]慧皎《高僧传》卷七,《大正藏》第50卷,第373页中。

[8][梁]慧皎《高僧传》卷七,《大正藏》第50卷,第373页中。

[9][唐]道宣《续高僧传》卷五,《大正藏》第50卷,第462页中。

[10][唐]道宣《续高僧传》卷三,《大正藏》第50卷,第440页下。

[11][唐]道宣《续高僧传》卷七,《大正藏》第50卷,第480页上。

[12][唐]道宣《续高僧传》卷二十四,《大正藏》第50卷,第633页下。

[13][唐]道宣《续高僧传》卷九,《大正藏》第50卷,第497页上。

[14][梁]慧皎《高僧传》卷一,《大正藏》第50卷,第327页下。

[15][梁]慧皎《高僧传》卷七,《大正藏》第50卷,第369页中。

[16][唐]道宣《续高僧传》卷八,《大正藏》第50卷,第485页上。

[17][唐]道宣《续高僧传》卷八,《大正藏》第50卷,第485页上。

[18][唐]道宣《续高僧传》卷十二,《大正藏》第50卷,第521页上—中。

[19][唐]道宣《续高僧传》卷九,《大正藏》第50卷,第498页下。

[20][唐]道宣《续高僧传》卷八,《大正藏》第50卷,第491页中。

[21][梁]慧皎《高僧传》卷十三,《大正藏》第50卷,第417页下。

[22][唐]苏鹗《杜阳杂编》卷下,《唐五代笔记小说大观》下册。上海古籍出版社,2000,第1397页。

[23][唐]道宣《续高僧传》卷五,《大正藏》第50卷,第463页下。

[24][唐]道宣《续高僧传》卷五,《大正藏》第50卷,第463页下。

[25][梁]慧皎《高僧传》卷七,《大正藏》第50卷,第371页上。

[26][唐]道宣《续高僧传》卷二十,《大正藏》第50卷,第588页下。

[27][唐]道宣《续高僧传》卷五,《大正藏》第50卷,第463页中。

[28][唐]道宣《续高僧传》卷十八,《大正藏》第50卷,第688页中。

[29][梁]慧皎《高僧传》卷四,《大正藏》第50卷,第348页下。

[30][唐]道宣《续高僧传》卷九,《大正藏》第50卷,第500页下。

[31]汤用彤《隋唐佛教史稿》,北京:中华书局,1983,第122页。

[32]梁慧皎《高僧传》卷七,《大正藏》第50卷,第369页中。

[33]梁慧皎《高僧传》卷七,《大正藏》第50卷,第369页中—下。

[34]梁慧皎《高僧传》卷四,《大正藏》第50卷,第350页上。

[35]梁慧皎:《高僧传》卷四,《大正藏》第50卷,第350页上。

[36]唐道宣《续高僧传》卷十二,《大正藏》第50卷,第519页上。

[37]唐道宣《续高僧传》卷十二,《大正藏》第50卷,第519页上—中。

[38]唐道宣《续高僧传》卷二十五,《大正藏》第50卷,第655页下—上。

[39]唐道宣《续高僧传》卷二十五,《大正藏》第50卷,第656页上—中。

[40]唐道宣《续高僧传》卷二十五,《大正藏》第50卷,第656页中。

[41]梁慧皎:《高僧传》卷五,《大正藏》第50卷,第351页下。

[42]唐道宣:《续高僧传》卷二十一,《大正藏》第50卷,第611页上—中。

[43]唐道宣《续高僧传》卷二十一,《大正藏》第50卷,第611页中。

[44]唐道宣《续高僧传》卷二十一,《大正藏》第50卷,第611页中。

[45]唐道宣:《续高僧传》卷十二,《大正藏》第50卷,第518页上—中。

原刊:《苏州铁道学院学报•社会科学版》2001年第3期

关于中华网

关于中华网