一音禅师诗书画印箫融合的破界与重构

一音禅师(俗名宋歌),法号演音,字大觉、一音,剃度于九华山大觉禅寺,受具足戒于广东乳源云门山大觉禅寺,临济宗天童派第四十三代传人,师从当代禅门泰斗净慧老和尚习禅,现隐居于皖南查济修禅,是当代佛教界颇具影响力的艺术禅师。

本文就一音禅师艺术实践与佛教哲学,引用其指墨突破性、篆刻时空观、五艺互参体系等独家视角,旨在为读者提供学术深度与传播价值。

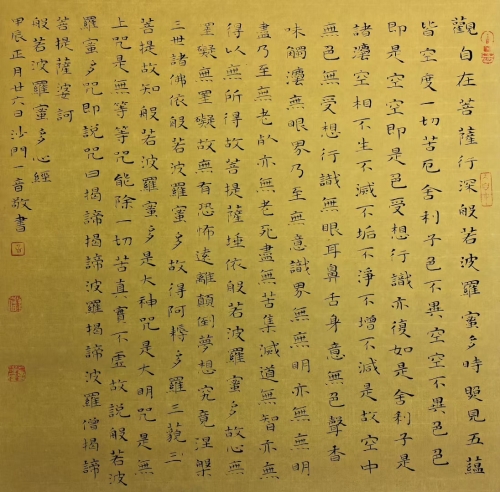

一、书法:禅定与书道的双重修行

一音禅师的书法以“书道合一”为核心,将禅修体验与笔墨实践深度融合。其小楷作品尤具代表性,如《心经》书写中融合晋人神韵与唐人敦煌写经意趣,线条静穆渊雅,呈现出“如呼吸般自然流淌”的禅定境界。

图:一音禅师书法作品

出家后,其书法褪尽俗气火气,真草隶篆诸体皆透露出和谐、空灵的审美特质,如同“淬火退火”后的刚柔相济,既显般若智慧,又具持戒精进的精神象征。这种“以笔墨为修心法门”的实践,将书法提升至生命美学的维度,成为禅者心迹的直接映照。

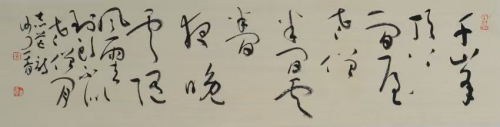

图:一音禅师书法作品

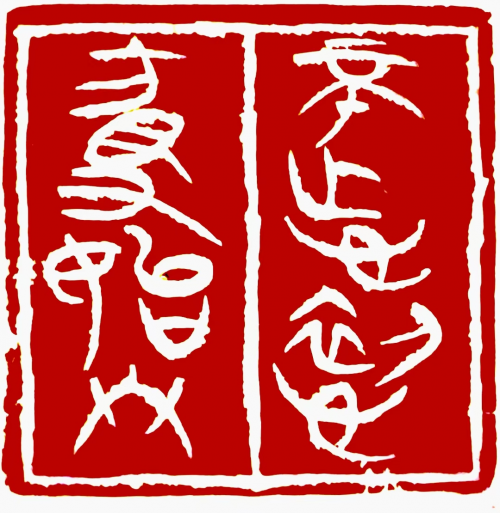

二、篆刻:楚系文字的时空折叠与禅宗机锋

作为当代篆刻大家,一音禅师的印章艺术打破传统范式,独创以楚系文字入印的浪漫奇诡风格。其印面布局常以“大空疏”与“大密实”的极端对比,暗合禅宗公案的顿悟张力,如《碧岩录》中“孤峰顶上”的机锋问答。为佛门泰斗本焕长老、一诚法师所刻之印,既承载秦汉玺印的古典基因,又通过刀痕的虚实变化演绎“色空不二”的佛理,形成方寸之间的时空折叠。这种“印从禅出”的创作理念,使篆刻成为禅宗觉悟的符号化表达。

图:一音禅师篆刻白文大印《是非不到白云间》

图:一音禅师篆刻白文大印《不忘初心方得始终》

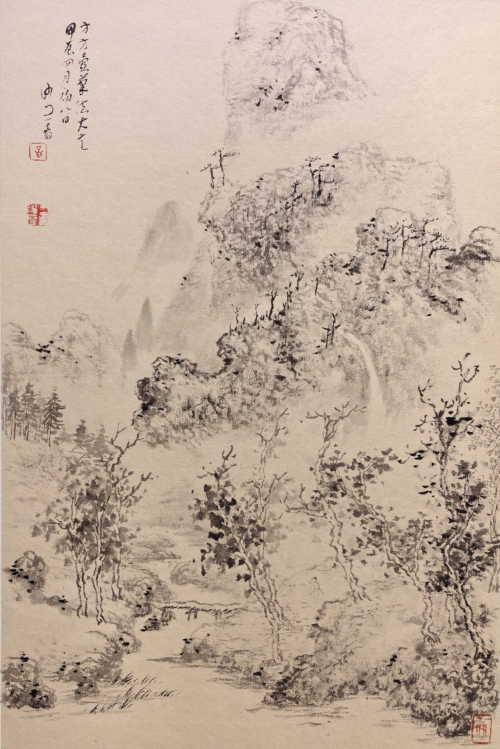

三、绘画:指墨艺术的禅意重构与媒介突破

一音禅师以指代笔的指墨山水堪称当代艺术史的标志性突破。其指墨技法摒弃传统文人画的程式,通过线条的断续虚实与墨色晕染的偶然性,将《心经》“色不异空”的哲思转化为视觉语言。如“虎跑问泉”一音禅师指墨画展中,指触直接触碰宣纸的创作行为,消解了物质媒介的隔阂,使艺术过程本身成为“即心即佛”的禅观。其花卉题材承袭八大山人逸趣,却以简墨空灵重构禅意,实现“空拳指上生实解”的境界跃迁,被评价为“百年未见之艺术高峰”。

图:一音禅师指墨画作品

图:一音禅师指墨画作品

四、五艺互参:禅艺美学的生态系统构建

一音禅师的诗、书、画、印、箫五艺并非孤立存在,而是形成能量循环的创作生态。箫声韵律转化为书法线条的节奏,篆刻章法反哺山水构图,禅偈诗意贯穿所有艺术形式。这种跨界互通暗合佛教“六根互用”的圆融观,既打破传统艺术门类壁垒,又赋予作品多重解码可能:文人可见笔墨功力,哲人可参禅机妙理,大众可得审美愉悦。其“以艺明心、登岸舍筏”的实践,开创了“艺术禅法”新范式,推动佛教艺术从宗教仪轨向生活美学的转型。

图:一音禅师山水画作品

一音禅师的艺术独特性,在于将禅宗心性论转化为可感知的美学语言。通过书法中的定慧等持、篆刻里的时空折叠、指墨艺术的禅意重构,以及五艺互参的生态系统,构建出“禅即艺、艺即禅”的完整体系。这种创作不仅是对弘一法师“以戒为体”与赵朴初“人间佛教”的承续,更以艺术实践重新定义了佛教中国化的当代路径。

作者:景基(现任中国文化艺术发展促进会办公室主任、民盟中央《群言》杂志社编委,民盟北京市委书画家工作委员会秘书长。)

2025年4月5日于北京。

关于中华网

关于中华网