充满温情的佛门慈孝故事二十四则

织蒲供母

唐代的睦州道明禅师,唐朝人,为了照顾年迈的母亲,辞去了观音禅院住持之位,与母亲寄住在开元寺里。他平日里制作草鞋,在路旁售卖,靠这微薄的收入来维持自己和母亲的生活,当时的人都叫他“陈蒲鞋”。

辞北堂书

唐代的洞山良价禅师在出家之时,写了一封家书《辞北堂书》与母亲告别,并作了两首《辞北堂颂》表明自己的心迹:“谨具尺书辞眷爱,愿明大法报慈亲。”“合门亲戚要相见,直待当来证果因。”母亲被他的决心与孝心所感动,嘱托他努力修行,效仿目连救母的孝行,来日度化自己。

苦行报父

晚唐的玄沙师备禅师,因父亲捕鱼溺亡,心生哀愍,为报父恩出家为僧。他生活清贫简朴,常修苦行,所有的时间精力都花在修行上。有一天,他梦到父亲安详、欢喜的样子。

战乱孝亲

道丕法师为唐朝宗室之后,七岁出家,十九岁时遭遇兵乱,家宅被焚毁。他背上母亲,逃入山洞,当时米价高涨,他把外出乞讨来的饭食全部俸给母亲,自己只吃野菜充饥。后来他为了找寻在父亲的遗骸,到战场上日夜诵经并最终找到了父亲的遗骨,他激动得抱住骸骨,如同父亲在世时。当时的人都认为是因为道丕法师的孝心感通,才能得偿所愿。

结庵事母

宋代的进英法师,幼年丧父。因为病危,遵从母亲意愿出家修行,他本想外出参学,但由于母亲面露难色,遂在母亲居所之外结庵修行,一边照顾母亲,一边学习经典,母亲离世后,他悲痛至极,守孝三年,并为母亲广修冥福。

度母劝孝

宋朝的宗赜禅师,因父亲早逝,母亲带着他投靠舅舅。他二十九岁时在长芦法秀圆通禅师座下出家,后继席长芦,把老母亲接到方丈室的东边安养,除却日常奉养外,还鼓励母亲念佛,在他的照顾下,母亲得以颐养天年,最后安详离世。师自制《劝孝文》一百二十则,曲尽哀恳。

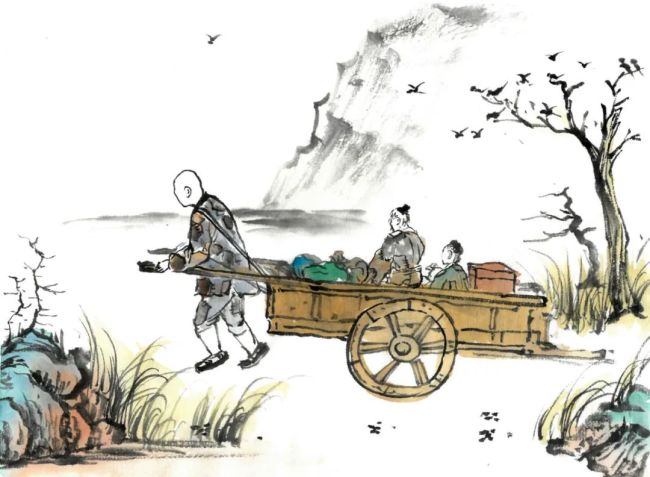

挽车就食

金代的法云法师,年轻时便出家,后来遭遇饥荒,他拉着车带着父母辗转千里乞食,最终度过了饥荒。母亲离世后,他为母亲守墓三年,父亲离世后,他也同样如此,当时的人为了颂扬他的孝行,都称他作“坟云”。

寻母朝山

元代的无极导禅师,是宋宗室之后,在战乱之中,母亲将他藏匿起来以后被乱兵俘去,父亲在寻找母亲的路上被杀。他艰难求生,每天礼拜观音大士两千拜,并寻觅十余年,终于在离别二十三年后见到母亲,母亲已然不识儿子,他自称乳名才与之相认,母子抱持恸哭。他多番筹划,终于将母亲带回南方,并做了一辆竹车安置母亲,自己则十步一拜带着母亲朝礼普陀山,他仍感到亲恩难报,遂出家修行以报亲恩。

流传母德

元末明初的德昂法师,在他的小时候,父母都因战乱而死,后来他出家修行,年长后返回钱塘为父母修治坟墓。时逢宋濂学士等人编纂《元史》,他进京向其述说了母亲的刚烈事迹,母亲得以入《元史·列女传》,精神流传于世。

割肉孝母

明朝的明瑄法师,戒行严谨,性情纯孝。有一次他晚上睡觉时,心跳异常,便对同住的人说:“一定是我父母亲有恙了。”说罢他连夜骑马走了二百里路回家,发现果然是母亲生病了,一时难寻食物,他就把自己的大腿肉割下来给母亲吃,让她补充营养,母亲也得以痊愈。

为母观修

明代的有严法师,六岁时遵从母亲的愿望出家为僧,独自隐居于深山栌菴中。有一次他得知母亲患了眼疾,便在观音像前祈祷,母亲很感动,到了第二天病也痊愈了。

关于中华网

关于中华网