再识云冈石窟乐器图像(下)

云冈中期(471-494),源于西方的佛教石窟艺术开始走向中国化,洞窟中出现了大量的中国传统乐器如琴、笙、吹叶等。本期洞窟乐器雕刻数量总计460余件,占整个云冈乐器数量的70%之多。中期12个主要洞窟中,未完工的第3窟没有乐器雕刻属正常,但偌大的第5窟富丽堂皇,飞天烂漫,居然没有一件乐器雕刻,实是不可思议。第13窟最上层天宫伎乐列龛集中出现数件莫名其妙的乐器雕刻,第1龛乐伎竖立架于肩上的琴状物,不知为何物;第7龛雕一鼓,鼓面圆大而薄,伎者左手轻捏把持,右手摊掌击奏,权当是手鼓吧;第8龛雕饰格状花纹的乐器似笙似角;第12龛乐器似螺似笳,也让人想起陈旸《乐书》中所绘鲜卑人擅用的簸逻回……,这些违背常规的乐器雕刻,难道是工匠不解乐器结构而表现出的似是而非?

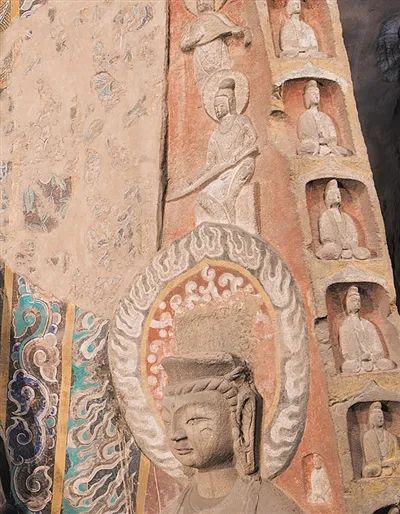

第6窟现存乐器雕刻130余件,居云冈之首无疑,唯其窟制高大,造像浩繁栉比,乐伎形像多居于高端而不为人瞩,“音乐窟”之美誉遂为第12窟据有,每论及云冈乐舞雕刻事物,多以第12窟为举,事实上第12窟乐器雕刻总量不及第6窟之一半。第12窟属具前后室建构的佛殿窟,前室东西宽7.2米,进深4.1米,窟高仅6.65米,在云冈中期洞窟中只略高于第1、2窟,但前室北壁、明窗、窟门门楣及窟顶集中雕刻了各种形式的乐伎形像,击鼓吹角呗,箫笛琴箜篌,琵琶铙铜钹,如是众妙乐,扑面竞相迎,光彩夺目,尽览无余。

第12窟现存乐伎51身(含3身不持乐器的吹指、弹指、拍掌伎),共计18种47件乐器雕刻,分别为五弦、琵琶、竖箜篌、卧箜篌、琴、筝、排箫、横笛、筚篥、义觜笛、法螺、埙、鼓、腰鼓、齐鼓、擔鼓、毛员鼓、都昙鼓。北壁上层天宫伎乐由14个并列尖拱龛构成,诸栏楯间各一高发髻乐伎持乐演奏,若说他们囿于天宫内,动作拘谨呆板,那么北壁明窗三条斜边浅浮雕的17身乐伎组合或跪或立,或低首或侧目,则姿态多变,动感十足,自由奔放,其演奏曲风之激昂、之热烈可以想见。窟顶南向呈扇形分布7身高浮雕伎乐天(其中最西侧乐伎于北魏开窟时意外凿毁,有趣的是,工匠不知出于何意将乐伎的半只脚留在壁面上而未全部铲除,由此证实南壁弹指伎当初处于中央C位)与北壁乐人相呼应,这组伎乐天身高近1.4米,是云冈体形最大的乐伎雕刻。他们上接窟顶,下连窟壁,集护法、供养、支撑、装饰等作用于一身,构思奇妙。居中的弹指伎头戴圆顶帽,帽后有冠披,双脚交叉而立,两手合掌侧举弹指。其余几身乐伎各持埙、筚篥、琵琶、腰鼓等乐器,有的头梳逆发形,有的卷发,他们吸腿迅起,姿态古拙,具有鲜明的北方少数民族性格特点。

云冈晚期洞窟(494-525)乐器雕刻90余件,数量不多,种类也少,但其创造的新形式、新题材非常独特,反映了音乐与时代与人与信仰的紧密关系。第38窟是本期重要代表性洞窟之一,窟内北壁龛基方形题铭两侧各有一幅橦倒伎乐图,这是反映现实生活的俗乐题材,伎人在橦巅或仰面旋转,或摆腿倒冲,“突倒投而跟絓,譬陨绝而复联”,动作迅敏惊险。橦竿旁雕刻三层乐师持奏筚篥、腰鼓、排箫诸乐助兴。整个画面极其富有人间现实生活的情趣。橦倒伎屡见于平城地区北魏墓葬中,究其原因,应是古人基于对童子的崇拜与信仰,予表演橦倒伎的侲僮以禳鬼驱疫的力量,妥死者之魂,慰生者之望,祈愿亡者进入冥界后无灾无殃。第38窟开窟动机明确,系吴忠伟为亡子吴天恩荐福所造,含有北魏墓葬文化因素,此处的橦倒伎乐图像自然表达了驱魔镇邪、以乐却灾、往生西方兜率的愿景。该窟东、西两壁最下层竖条形题铭石两侧各雕两株音乐树,分别表现西方净土世界中的七宝音乐树和弥勒菩萨兜率天净土世界中的音乐树,藉此愿亡者能解生死之苦,获常住佛国净土之乐。在古人看来树是连接天地、沟通人神的介物,可以引领亡者的灵魂升至天堂。一个洞窟中同时出现弥勒净土与西方净土,正是北魏此期佛教思想发展过程中弥勒信仰与弥陀信仰共崇的特点。

魏晋南北朝音乐文化,上承秦汉传统礼乐文明,下启隋唐乐舞戎华毕会盛世,是中古音乐多元发展过程中极其重要的环节,而北魏又是中外各民族音乐文化融合与改造的关键期。北魏148年的历史中,将近一个世纪属于平城时代,开凿于此期间的大型皇室工程——云冈石窟,是了解北魏音乐发展史的珍贵文物遗迹,也是见证这一历史阶段各民族文明互鉴、文化交融的重要世界遗产。

关于中华网

关于中华网