张爱林:论人间佛教为什么要回归太虚大师

内容摘要:

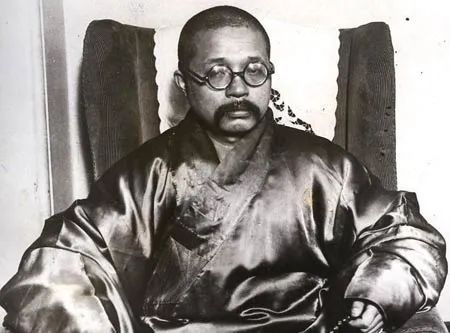

人间佛教是中国佛教既定的发展方向,最早由太虚大师提出,再有印顺法师、星云大师、赵朴初居士、净慧法师等继承和展开,又经中国佛教协会的倡导,与佛教中国化相结合,呈现出百花齐放的局面。然而,当前的人间佛教并没有形成完整的修学体系,其实践主要是搞慈善、学术、文化、大众禅修类活动,本质上还是世间善法,达不到太虚大师站在大乘佛教本位提出的“吸收最先进的文化和科学,连接十信位的菩萨行而建设由人而菩萨而佛的人生佛教”要求。人间佛教若要契理契机地展开,有必要重读太虚大师,按照太虚大师人生佛教的理路和方向进行探索,甚至赋予太虚大师的《人生佛教》犹如《坛经》之与禅宗的地位。太虚大师的人生佛教是适应现时代对全体佛法的综合整理;是对古今中外佛教扬弃发展的中道方便;并且有着完整的修学体系,又与佛教中国化要求极度吻合,符合佛法契理契机的两大原则。

人间佛教是中国佛教当前建设和未来发展的指南,然而并未形成明确而完整的五乘佛法修学体系,这也许还要经过相当长时间的研究和实践。当前的人间佛实践主要是搞一些慈善、学术、文化、大众禅修类活动,其本质仍然是普共世间的善法,还达不到太虚大师提出的“吸收最先进的文化和科学,连接十信位的菩萨行而建设由人而菩萨而佛的人生佛教”的标准。当然,这些社会参与和文化活动对于佛教参与人生改善和社会建设是有积极意义的,但对于佛陀以一大事因缘出现于世的本怀——开示悟入佛之知见,难免有所遗失,甚至有迷失根本旨趣的危险。

人间佛教目前的状况有着多方面的原因,无论是历史的还是现实的,理论的还是实践的,非常复杂。但有一点非常关键,那就是对太虚大师本身的思想重视不够。可能会有人说,全国各地佛教界召开了这么多关于人间佛教和太虚大师的会议,写了如此多的专着和文章怎么说重视不够呢?当然,对高举太虚大师的旗帜是有着足够的重视,而忽视的是对太虚大师思想本身的深入学习、研讨和领会。真正要建构起人间佛教的修学体系,必得重新回到太虚大师,重新审视和接纳太虚大师的核心思想,从契理与契机两大原则看,对太虚大师人间佛教思想进行更加深入的学习和领会。

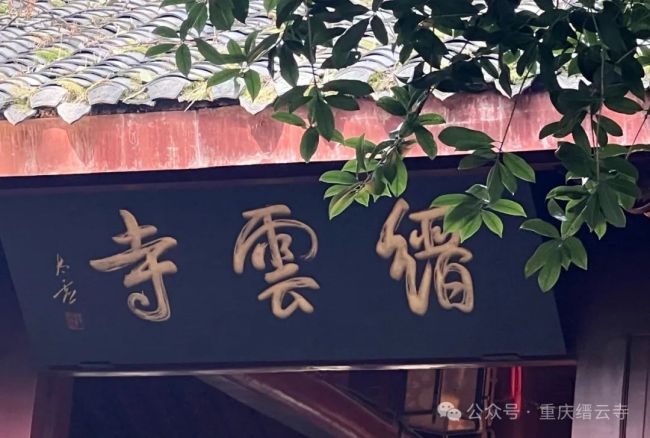

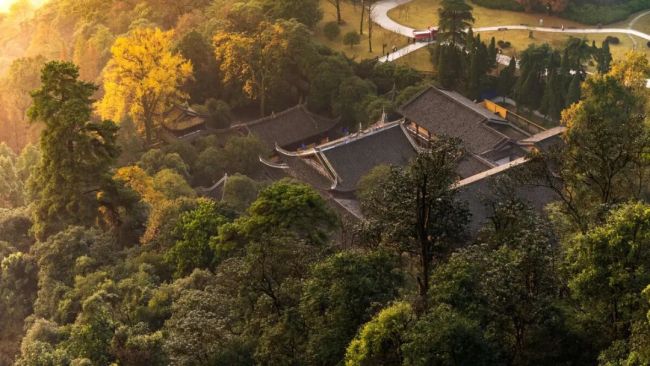

今天缙云寺召开这次研讨会,有着特殊的意义,这里是原汉藏教理院的旧址,太虚大师曾经在这里做了《人生佛教》的系列演讲,这些演讲在太虚大师去世前就被整理成书,并经由太虚大师审阅和认可,标志着太虚大师人间佛教思想的成熟。这本书对于人间佛教的意义不亚于《坛经》之于禅宗的意义,值得反复学习和研读,并以之为指南,规划和发展人间佛教。

1913年,太虚大师在寄禅和尚的追悼会上,针对当时佛教存在的积弊,提出“教理革命”、“教制革命”、“教产革命”,从大师一生的理论和实践探索看,他的教理革命是成功的,其标志就是人间佛教或人生佛教理论的完成,以整理僧伽制度为核心的教制革命虽然不够成熟,在全国佛教界没有推行成功,但仅就缙云寺和汉藏教理院来说,也算成功了。教产革命是失败了的。但太虚大师的《人生佛教》完成了他的教理革命。

(一)人生佛教是适应现时代对全体佛法的综合整理

在《人生佛教开题》中,太虚大师提到,“佛以所证的法应机宣说,佛在世时佛为法本,一切皆依佛说;佛灭度后,佛弟子结集佛法而流传于世,始有佛教。”佛陀灭后佛弟子结集佛法经过多次综合整理,其中在印度本土有三次,第一次是佛陀的声闻弟子迦叶、阿难为首结集,综合整理《阿含经》;第二次为龙树菩萨以般若义造《大智度论》、《中论》、《百论》,综合整理大乘佛教;第三次为无着菩萨以《瑜伽论》的瑜伽行派思想等综合整理三乘法教。传播的佛教有四次综合整理,一次是斯里兰卡佛音的整理,即《清净道论》;二是中国天台智者大师、贤首等的综合整理;三是中国西藏宗喀巴大师的综合整理,《菩提道次第广论》等;第四次则是太虚大师人生佛教的综合整理。太虚大师说:

时至今日,则须依于全般佛陀真理而适应全世界人类时机,更抉择以前各时域佛法中之精要,综合而整理之,故有“人生佛教”之集说。学佛法的人,读尽千经万论,若不深解人生佛教,也等于“买椟还珠”!

可见,太虚大师对自己整理的人生佛教思想非常自信。1947年3月17日,太虚大师在圆寂前十天,预知自己的无常将到,派人把赵朴初居士叫到身边,把新编好的《人生佛教》送给他,并交代他好好学习,好好弘扬。赵朴初为此写了《太虚法师挽诗》:

旬前招我何为者,付我新编意倍醰

遗嘱分明今始悟,先机隐约话头参

神州风雨沉千劫,旷世光华掩一龛

火宅群儿应不舍,再来伫见雨优昙

这首挽诗后有一原注:

师逝世前十日,以电话招余至玉佛寺相见,欣然若无事,以所著《人生佛教》一书见赠,勉余今后努力护法,不期遂成永别。闻人言:师数日前告人,将往无锡、常州。初未知其暗示无常也。

可见,赵朴初居士倡导人间佛教,是受到太虚大师的遗嘱,也是继承大师的遗志,是为中国人间佛教之正脉传承。

(二)革除、革改、建设三大理路是人间佛教扬弃与发展的中道方便

太虚大师倡导的佛教革命实践有三大法宝:革除、革改与建设。

一是革除。革除的是受君主利用的神道设教的封建迷信和受封建宗法家族制度影响的剃派、法派,是完全不要的,是佛教中的毒瘤。

二是革改。革改的是畸重出世的遁世高隐态度,倡导积极入世化导民众,革改专故脱死及服务鬼神的为死、为鬼的佛教,改正为服务人生和社会。在当时的文化论战中,佛教文化被普遍唱衰,梁漱溟作为佛教徒、文化名流虽承认佛教是终极真理,然在思想救世上作用上却转向儒家。吴稚晖等政要亦受梁漱溟的影响,误会佛法为“人死观”。这种态度在理论和实践上都要纠偏,但并非全盘否定,出世间的修行要保留,是声闻乘法的修行理念和实践。鬼神也是六道众生之一,佛教的度化对象,只不过佛出人间,以人生为重,不能本末倒置,以超度鬼神为主。

但如果否定对鬼神的度化,甚至否定其存在,这又走入了另外的极端。太虚大师在《复朱铎民居士书》中说:

佛法诚以众生为对象,然中国佛徒旧习,济救鬼畜,漠视人群罪苦之化度,于佛出人间,佛身同人,佛说人身难得,古德云「端心虑趋菩提者唯人为能」等义,致成偏失。佛教于人群失其重要性,重人事者亦轻佛教,为近世佛教衰落之要因。乃证明佛对一切众生,尤以度众生中之人类为先务,世出世善法之进修以人乘为初步,因为对治。激而过者,起佛法以人为本位倾向,甚而唱言人本主义,陷佛法于世教俗学之浅狭,忘佛法对一切众生之深广立场,亦成偏失。正两端之偏失,彰一贯之中德,已发其机于门弟子所集之人生佛教。

太虚法师人间佛教的重点在以实际行动,澄清人们关于佛教是神异的、奸盗的、闲隐的、朽弃的等等之误解,积极融入社会、改造人生和社会。而又反对完全否定天神鬼畜的人本主义而流于世俗之偏狭。

三是建设。建设的是吸收最先进的文化和科学,连接十信位的菩萨行而建设由人而菩萨而佛的人生佛教,并通过“佛僧主义”、“佛化主义”、“佛国主义”而实践之。

太虚大师特别强调十信位菩萨在实践人间佛教中的重要性,保证人间佛教这艘大船在航行中不偏离佛教的方向,其舵手最低要达到十信位,这是大乘佛教三皈依的要求,皈依诸佛正法贤圣僧,十信位是贤圣僧的最低标准,否则难免使人间佛教沦为世俗性的慈善和文化,不但难以发起大乘菩萨行,连解脱道的了生脱死也达不到,甚至学佛成外道,忘失菩提心修诸善法是为魔业。

一是佛僧主义。太虚大师强调,中国的佛教革命决不能抛弃具有两千年历史背景的僧寺而言广泛的学术化的、社会化的佛教革命,而是要适应时机建设革命僧团组织,太虚大师为此列了革命僧的十大纲领,这十大纲领贯穿在太虚大师发表的《整理僧伽论》和《僧制今论》当中。

二是佛化主义。太虚大师特别重视建设居士团体,太虚大师强调,佛教的广大会众实不限于僧众,而要尽可能地普收全国民、全世人为会众的“信众”为依托,成立“敬信佛法僧、信业果报、正身语意、淑家国世”而有组织、有纪律的信众团体,太虚大师列了九条具体做法。

三是佛国主义。即佛教徒参与改善社会、国家以至世界的行为,也就是使社会善化、净化、美化的行为。呼吁由僧众和信众各随分宜以联合行动,组成“中国佛教信众会”与“国际佛教信徒会”,为全国、全世界之广大行动,建设人间净土。

(三)太虚大师构建了完整的修学体系

太虚大师人生佛教吸收哲学、科学、伦理学等现代学科的理路,从世界观、人生观、价值观、德性论、方法论等多个层面展开,依法界缘起,事事无碍的圆觉见地,先讲无终始无边中之宇宙事变;再讲事变中之有情众生业果相续;再讲有情众生业果相续流转中之人生,继而论述如何成就继善成性之人生,由人生向上胜进为超人之菩萨,乃至菩萨地地增上,觉悟重重无尽之法界,成就无上佛果。

太虚大师把整个佛法分为五乘正法,即人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、大乘,其中人乘和天乘是五乘共法,为化俗教;声闻、圆觉为出世教;大乘为不共教,全部佛教的目的和效果分为四种:人间改善、后世增上、生死解脱、法界圆明。圆觉而渐修,即人而成佛,是一部适合现代人生,契理契机的佛法概论。太虚大师通过第三次判教完成了对佛教体系的整合。

在汉藏教理院暑期训练班讲《我怎样判摄一切佛法》,系统做了总结,并重点讲述了第三期判教思想。

一是教之佛本及三期三系。太虚大师认为:“佛在世时,佛为法本,法以佛为主、以佛为归,虽然应机说法差别无量,但并没有分大乘小乘顿教渐教,故佛为法本,法皆一味。”佛灭后佛法之流变分为三期:小行大隐时期;大主小从和大行小隐时期;密主显从时期。三期之判说明太虚大师认为大小乘佛教在历史上同时存在,盛衰之时间有别,不认同大乘佛法后造之说。以锡兰为中心的巴利文佛教传承的是第一期印度上座部佛教;以中国为中心的汉文系佛教传承的主要是第二期印度大乘佛教;以西藏为中心的藏文系佛教传承的是第三期印度密乘佛教。三系之传承皆有其时代文化因缘。

二是理之实际及三级三宗。佛法之究竟真实之胜义谛离言绝相,实际理地,不立一法,但为教化众生,假立名言说世俗谛,分三级次第,包括五乘共法、三乘共法,大乘不共法。五乘共法要义为因缘所生法;三乘共法之标准为三法印;大乘不共法又分三宗:一是“法性空慧宗”,以法空般若为宗,为龙树、提婆学系;二是“法相唯识宗”,以一切有为法唯识变现为宗,为无着、世亲学系;三是“法界圆觉宗,”以佛智圆满觉悟法界实相为宗,为如来藏系。大师所谓三宗,并非宗教之组织,为主尊之要旨,大师亦称之为三学。三宗皆大乘特法,各有作用。“五乘共法以净化人间,进善来生。三乘共法以出离世系,解脱苦本。大乘特法以圆觉悬示最高目标,唯识统贯始终因果,性空提持扼要观行,由此以发达完成一切有情界至上之德能,则均组入佛法新体系中,不应偏弃。”大师三级三宗之划分,旨在使学人打破门户之见,“以大悲菩提心,法空般若智,遍学一切法门,普渡一切众生,严净无量国土,求成无上佛果,为其唯一的誓愿、唯一的事业”。

三是行之当机及三依三趣。太虚大师依正法一千年、像法一千年、末法一万年判佛法当机之三种依趣。正法时期依声闻行果趣发起大乘心;像法时期依天乘行果趣获得大乘果;末法时期依人乘行果趣进修大乘行。现时代是末法时期,前两期的根机,虽然不是完全没有,但毕竟是少数,且被诟病为消极逃世,或者迷信神权,反成障碍,故而提倡人生佛教,依人乘行果趣进修大乘行是为当机。

行之当机之判对于佛教学人的修行实践尤为重要。正法时代依三十七道品修行,多有证四向四果者,佛陀对机教化,回小向大。像法时代亦多戒定慧具足者,或修般若空观,由加行位入通达位之空慧,由通达位入修习位,或先成幻化天身,或入净土。或有依法相唯识得胜解,依瑜伽禅定,地地增上。中国禅宗之大德高僧,亦或在加行中,依祖师讥讽棒喝震破凡情而得开悟。末法时代学人,多盲修知解者,助道资粮尚难具足,入加行者更少,若摄化大多数人,可依人乘行果趣,树立正见正行,进修大乘,末法证果不易,可依净土,横超三界。大师所宗之慈宗,亦是弥勒净土之方便,弥陀净土、药师净土皆可摄化。大师虽以圆觉法界为极则,然此为佛慧相应,高悬难入。然此圆教佛性种子,殊胜难得,天台、禅、净、密等中国佛教诸宗皆以此为宗本,适合中国学人之根性,故不可自弃家珍,误认作梵我。大师认为:“初心则依圆觉以生信,依法相唯识以成解,依法性空慧以修行。”此三宗之意义,可依胜解而生信,得入天台六位之名字位,开圆解,种大乘圆教种子。法相唯识学教理严密,超过当下西方哲学思想,并有与之对话的共许基础,推广佛教之真理,是佛教进入世界主流文化的有效途径。

《人生佛教》的升级版是太虚大师晚年撰写的《真现实论》,惜未完成。

三、太虚大师为佛教中国化指明了发展方向

(一)把如来藏列入法界圆觉宗,守护中国佛教的根基

大乘如来藏说是中国佛教的主流和根本,中国天台宗、华严宗、禅宗、净土宗、密宗等主要大乘宗派无不基于如来藏学而作为立宗的理论基础,而近代以来以日本佛学界为首,包括佛教界在内的一些学者和僧人唱衰如来藏学,认为如来藏非佛教,或者说是佛教中的修正主义,国内佛学界和佛教界亦与之呼应,在一定程度上动摇了中国佛教的理论根基,逻辑上,有把中国佛教排除在正统佛教之外的危险。太虚大师把大乘判为三宗:法性空慧宗、法相唯识宗、法界圆觉宗。法性空慧宗即是般若中观学, 主张诸法无自性,通过毕竟空慧,究竟通达法空般若。而法相唯识宗,即是唯识宗,因为太虚认为法相必宗唯识,唯识必宗法相,是二不相分离,故合而称之,以唯识说明一切法无量差别相状。一切法唯识所缘,唯识所现,以唯识阿赖耶识含藏无量差别功能种子,生起一切现行,因果相关,种现相续,故一切法唯识。唯识故空,谓人空与法空。法界圆觉宗,即佛果圆觉为宗,以总包诸法性相之法界为义,亲证自性清净之如来藏本具如来无量性功德,圆满周遍觉知一切诸法性相。法界圆觉是太虚大师大乘佛法的根本见地。

太虚大师的三期判教都肯定了如来藏学的正统地位和理论高度。

太虚大师的初期判教为传统的宗门教下,其思想形成于光绪三十四年(1908年)到民国三年(1914年)期间,为大师21岁至26岁之间。这一时期大师的判教主要综合了中印判教的传统,将佛法分为宗下和教下,基本同于世亲菩萨所分的证法与教法;对中国佛教的判摄亦尊古德,沿袭明朝政制将佛法分为禅、讲、律、净、教五门的体系,五门相摄。禅为宗下,教外别传;讲指教下三家——天台、贤首、慈恩,律、净、密亦摄于教下。

第二期的判教为八宗平等,各有特胜。其思想形成于普陀山闭关后第二年,即民国四年,1915年,一直到民国十二年1923年前,皆为第二期判教,在大师27岁到34岁之间。这一时期大师认为,佛法虽有大乘小乘,而小乘是大乘的阶梯,大乘的方便,附小于大,究竟唯在大乘法。印度传入中国的小乘宗派有毗昙、俱舍、成实,俱舍毗昙可纳入唯识,成实可附入三论,而中国大乘十一宗中,涅盘归法华,地论归华严,摄论归唯识,则整个中华佛法归纳为八宗。而八宗之境行果中,境和果都是平等的,在行上有差别施设,各宗都是就某一点上来说明一切法所起的观行,各有殊胜,实无高下。

第三期为三三归一,究竟圆觉。即从教理行三个角度,三三展开,谓:教以佛为法本,分三期三系;理以实际为究竟,分三级三宗;行持以当机为依趣,分三依三趣,会三归一,以究竟法界圆觉为极则,既是教宗,亦是理极,亦是行趣,亦是极果。肯定了如来藏学的究竟旨趣。第三期判教萌芽于民国十二、三年之后,也就是从1924年前后开始,到民国二十九年八月,大师52岁,在汉藏教理院暑期训练班讲《我怎样判摄一切佛法》,系统做了总结,同年十月大师又在汉院双柏精舍就这次判教做了一次开示和讨论。

在对如来藏的看法上,太虚大师批评了其弟子印顺法师,印顺法师虽然受太虚大师的影响,把大乘佛教判为三系或三论,谓性空唯名论,虚妄唯识论,真常唯心论,然其旨趣有所不同,尤其在如来藏梵化问题上,太虚大师在《再议印度之佛教》一文中谓其:

特大乘法则竟未为承受。故虽特尊龙树亦不能完全宗奉,而有“已启梵化之机”之微词;所余大乘经论不为所尊重,复何足讶!则其附摄大乘于小乘,不容有超出小乘之大乘,自当与大乘佛菩萨立场有异。

如来藏思想是中国佛教的根本见地,如果被否定,无疑动摇了中国佛教的合法性根基,这对中国佛教本身和中国文化建设都是不利的。

(二)太虚大师捍卫大乘是佛亲说

太虚大师的批评也包括大乘经典非佛亲说问题,如印顺法师言:“佛世,当然没有后期的大乘经典,可以说大乘经非释迦佛亲说”。大乘经典是从阿含经等发展而来的说法仍然是学术界的主流观点,只是教界学界各行其道罢了。太虚大师则坚持者大乘佛教的传统观点,认为大乘佛法是佛亲说,太虚大师在《佛法僧广论》一文中,又从证与教角度把佛法分为两类,即证法和教法。证法是“佛先从自觉的根本智亲证二空所显的真如妙性、而无能所的差别,依此并起后得智证知一切理事因果的差别,起大悲心普度一切众生。一切智智在每一刹那间无不普遍了知一切诸法真实性相”。关于教法,太虚大师认为:

成佛后所说的法为教法。佛居纯净土由平等性智示现微妙功德他受用身,为住十地的诸大菩萨现大神通,转正法轮决众疑网,普令受用大乘法乐;以至为二乘六道有情示现化身说法(对人现人身、对天现天身、对畜生现畜生身、一切总是随类应化普度群机);对九法界的一切众生皆教化令向佛道。所说诸法,皆无所不遍,又无所不包。然佛以王子身降生人间,说法的主要点亦在人类,故留遗的教法在人间集成现在的大藏经典──三藏十二分的圣典──为法宝。此证法教法亦可以分做“教、理、行、果”的四种差别。“教法”的教典中,即包含理法;从理起行乃可以“证”到诸法实相”。

太虚大师秉承汉传佛教传统的观点,认为佛陀为三界教主,大小乘佛法是佛陀同期宣说,不但在人间教化声闻乘众,亦为诸大菩萨和根性成熟,回小向大的声闻乘阿罗汉说大乘法。

太虚重新判释了佛灭后佛法之流变。此流变分为三期:小行大隐时期;大主小从和大行小隐时期;密主显从时期。三期之判说明太虚大师认为大小乘佛教在历史上同时存在,盛衰之时间有别,不认同大乘佛法后造之说。以锡兰为中心的巴利文佛教传承的是第一期印度上座部佛教;以中国为中心的汉文系佛教传承的主要是第二期印度大乘佛教;以西藏为中心的藏文系佛教传承的是第三期印度密乘佛教。

大小乘佛教相互影响,相互吸收,流传的先后并不意味着产生的先后,宗教事实与历史事实,可以诸说并存,各本之是。

(三)中国佛教为主动流,体现了中国人本佛宗经的理上坚守和行门方便的创造力

太虚大师把产生自中国本土的佛教宗派称为主动流或主流;外来的宗派为外入流或旁流。大师认为,中国佛教主动流的特点是本佛、宗经、博约、重行,自道安以来的中国佛教代表人物,如慧远、智者、贤首、慧能等都直本于佛,依经为据,博览而约取,重视实践行门,产生自本土的天台、贤首、禅宗、净土皆保持这个主流演变下来。外入流的特点是本理、宗论、授受、重学,如罗什、玄奘等,以所本之性空或唯识为理据,所宗为龙树或世亲之论典,接受传承论师的思想诠释,孜孜不倦地钻研讲说。

太虚大师认为,中国佛教的主动流,充分表现了中国人伟大的创造力,在世界佛教的三大系中更具优越性,南方巴利文系只有小乘三藏,未闻摩诃衍义。藏文系佛教主流(格鲁派)为四宗,小乘二宗,有部、经部,大乘二宗即中观与唯识,属于本理的、宗论的、授受的,而“能够直本于佛,探一切经,在‘博教约行’中,表现其伟大的创造力的,只有流传在中国的汉文系的佛学”。

太虚大师认为,中国佛教在会昌法难之前有三大系,即道安系,龙树系和世亲系。一是道安系本佛、宗经、博约、重行,为法界圆觉宗,从道安系衍出律、净、天台、贤首、禅宗等。二是鸠摩罗什传龙树学系,到三论宗集大成,为法性空慧宗。三是传世亲学的菩提流支、真谛、玄奘演出地论、摄论和唯识宗。站在中国佛教史的立场,大师为中国佛教三系取了更贴切的名号:法界圆觉宗为佛本论系;法性空慧宗为性空论系;法相唯识宗名唯识论系。依此中国佛教史可以分为三个时期:

一是佛本主源一味时期,自永平求法到东晋道安;二是空识夹变主流时期 自慧远到清凉受罗什到玄奘之重重扩变;三是主流递演不绝时期 会昌后禅宗下的台贤净律。

大师三期判教表现出了一以贯之的中印佛教一脉相乘的佛学理路。太虚大师认为:

最初的佛本论,不但重行,而且能宗经博教,教证本末都很圆满健全。后来的禅净,承这个重行之绪,走到极端,专重要行而舍去了经律,孤陋寡闻而致佛教衰落。现在要复兴中国佛教,应该继承佛本论的主动流,力戒孤陋的弊病,直探佛经,博搜教理,精简以取其要,见之实行;绝不是承受那一家的旧套的。

太虚大师关于中国佛教本佛、宗经、博约、重行的总结非常精当,基于这样的判断,关于中国佛学之重建,太虚大师也给出了明确的思路:

第一须依我讲过的第三期佛法判摄,与中国佛学大纲为基本”;其次,综观教史,回归中国佛教本佛、宗经、博约、重行的传统;第三,必博究融汇汉文、巴利文、藏文及日文佛学,充实禅教,尤其是安般禅五门禅、实相禅天台教、如来禅贤首教、念佛禅净土行,使主流之禅台贤净不致空虚贫乏。大师特别强调,“这就是中国要重建的佛学:一、普遍融摄前说诸义为资源而为中国亦即世界佛教的重新创建,二、不是依任何一古代宗义或一异地教派而来改建,而是探本于佛的行果、境智、依正、主伴而重重无尽的一切佛法。其要点乃在(甲)阐明佛教发达人生的理论,(乙)推行佛教利益人生的事业。如是,即为依人乘趣大乘行果的现代佛学。

太虚大师特别强调依人乘趣大乘行果的佛学理路,是人间佛教的究竟旨趣,为中国佛教的发展指明了方向,在关于人间佛教众说纷纭的今天,有必要重读大师,继往开来。

(文章摘自《坚持我国佛教中国化方向——“人间佛教思想”研讨会论文集》,作者系西南大学佛教文化研究所张爱林教授)

来源:重庆缙云寺

关于中华网

关于中华网