悉达多太子出家后为何要苦行六年?

01勤苦六年,行如所应

太子出家后,披上了袈裟,最初去参访了那个时代的修行人,首先在苦行林参学跋伽仙人。

这些仙人在苦行林做着各种各样的苦行,这些苦行目的是为了升到天上去。他们的修行功夫也到达了第四禅,太子跟跋伽仙人修法,也很快就能获得禅定,但还是解决不了生死问题,于是告辞而去。

第二站到了频陀山,去参访阿罗兰仙人。阿罗兰仙人在摩揭陀国知名度很高,已修到非想非非想定。阿罗兰仙人认为修到这个程度就解脱了,就是涅槃,是一切修道人的彼岸。太子跟着他修行,也修到了非想非非想处,但思惟不是究竟解脱之处,不是永断诸结烦恼之处,便离开了。

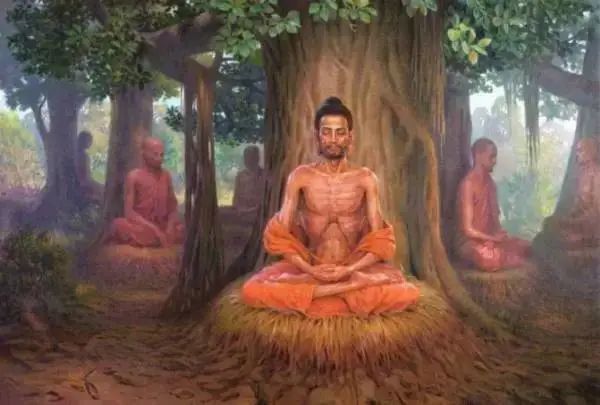

太子第三次参访迦蓝仙人所在之处。他们的修行范围都没有离开四禅八定,这样就促使太子最后自己苦行,“端坐树下,勤苦六年”。

因为古印的修行人很推崇苦行,太子为了度化未来的众生故,一般的外道苦行最多是三年,这位太子加了一倍,苦行六年。太子如果不走苦行六年的道路,以后教化外道的苦行行人,便缺乏说服力。这就是在五浊恶世所示现的一个菩萨的修行——要随顺众生对苦行的好乐。像摩诃迦叶行十二种头陀行法,佛陀便赞叹他:“有头陀行在,我的正法才能存在。”

02现五浊刹,随顺群生

佛陀示现在五浊恶世是什么情况呢?阎浮提的众生福报最大时,是在人寿平均八万四千岁时。每一百年减一岁,减到人寿两万岁时,开始进入五浊恶世。寿命次第地又再减,减到释迦牟尼佛示现成佛时,是人寿平均百岁。

人寿百岁时,五浊的情态更为深重,众生刚强难化,烦恼厚重,业障很深。所以要教化这个时代的众生,他更要有大慈悲心、大意志力、大善巧方便,没有善巧方便是度不了众生的。佛陀施设的教法也是随顺群生,众生根机不到,不能信解,佛陀还得由实法开出权法。《法华经》由一乘法开三乘法,也是随顺群生的一种表示。为了建立这种宗教领袖的感召力,首先要了解群生,众生恭敬什么,要满足他的期待,所以勤苦六年是建立在为未来教化众生,以及教化那些外道苦行者的必备的一个前提。这就是“行如所应”,佛知道苦行对成就无上正等正觉不是决定的要素。但是,要顺应群生的这种期待,如他们所应该看到的样子来示现苦行六年。

当看到悉达多太子苦行六年,多少人会因此深受感动,这是为法忘躯。当时净饭王还派了五个人来陪伴太子修行,这五个人里面其中有三个人就是好乐苦行的,一看到太子苦行,他们就满怀欢喜、恭敬。以后当这个太子放弃苦行、接受牧女的糜乳的时候,他们都认为太子堕落了,都相继离开了太子。足见当时“苦行”在修行人中被认为甚至是唯一得道的途径,然而,悉达多太子在尼连禅河岸接受牧女的糜乳,身体得到恢复,于菩提树下禅坐而最终证道……由此,悉达多从一个原本锦衣玉食的太子,犹如浴火重生,凤凰涅槃,成为开启三界六道所有生命终极智慧的人天导师,从此,伟大的佛陀便成为浩泛娑婆世界的一盏佛光普照的明灯。

无始劫来,头出头没,众生轮回于暗夜苦海而不能自拔。众生最大的悲哀是“蒙昧无明”。近三千年前的太子出家的根本目的,就是要向众生开示一个天荒地老的真相而使众生“明”:“一切众生皆具如来智慧德相,皆因妄想执著不能证得,若离妄想执著,则一切智、无师智、自然智皆得现前”。

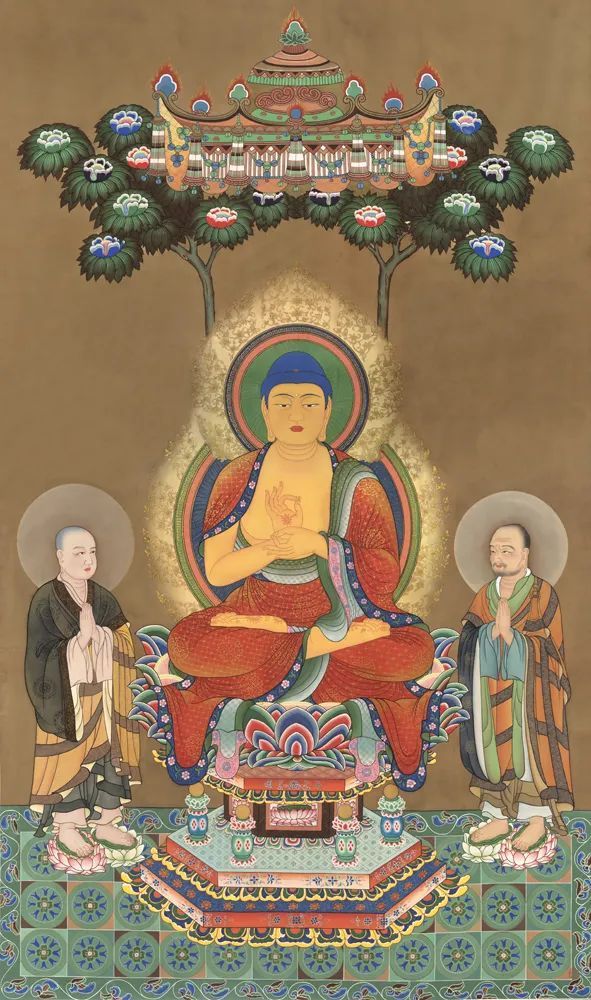

作为原本就是一尊古佛的释迦牟尼佛,为救度娑婆众生这一大因缘,为使众生能够理解、相信并能效仿遵循佛法而解脱轮回生死,佛陀为众生相继示现了从出生、到出家苦行及至成道的全过程。佛陀示现以凡夫血肉之躯,凡六年的风餐露宿,所历之苦,非常人所能想!佛陀对众生的慈悲救度之恩,即使大海为墨,蓝天为纸,也难以尽述!

当此佛陀出家的殊胜纪念之日,我们重温悉达多太子八相成道的“出家相”,体味佛陀的大慈大悲,发菩提心,信愿念佛,早证菩提!

佛宝赞无穷,功成无量劫中;

巍巍丈六紫金容,觉道雪山峰,

眉际玉毫光灿烂,照开六道昏蒙。

龙华三会愿相逢,演说法真宗;

龙华三会愿相逢,演说法真宗。

南无本师释迦牟尼佛!

南无本师释迦牟尼佛!

南无本师释迦牟尼佛!

关于中华网

关于中华网