王雷泉:在语言与真理间寻找心灵自由——读“梅子熟了”公案

在语言与真理间寻找心灵自由

——读“梅子熟了”公案

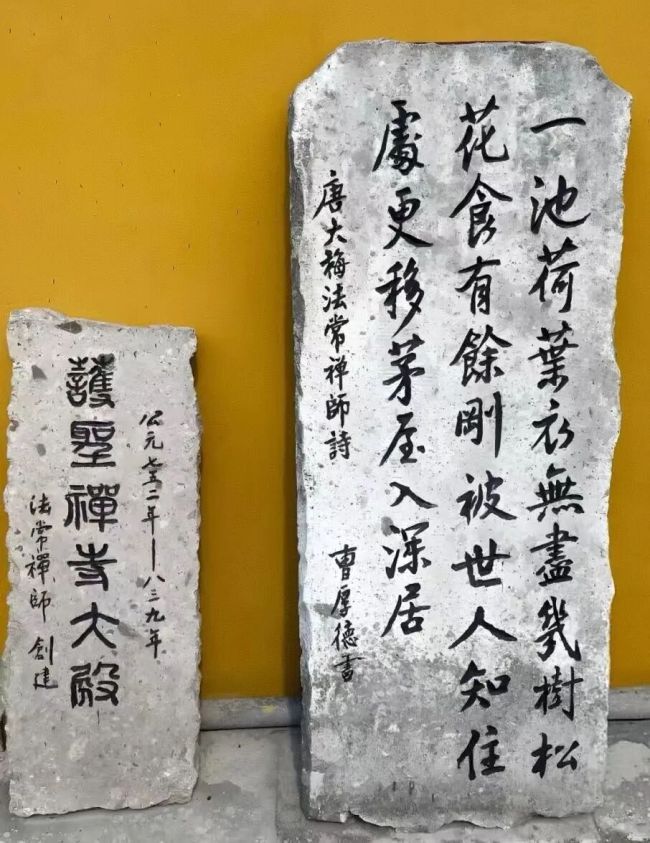

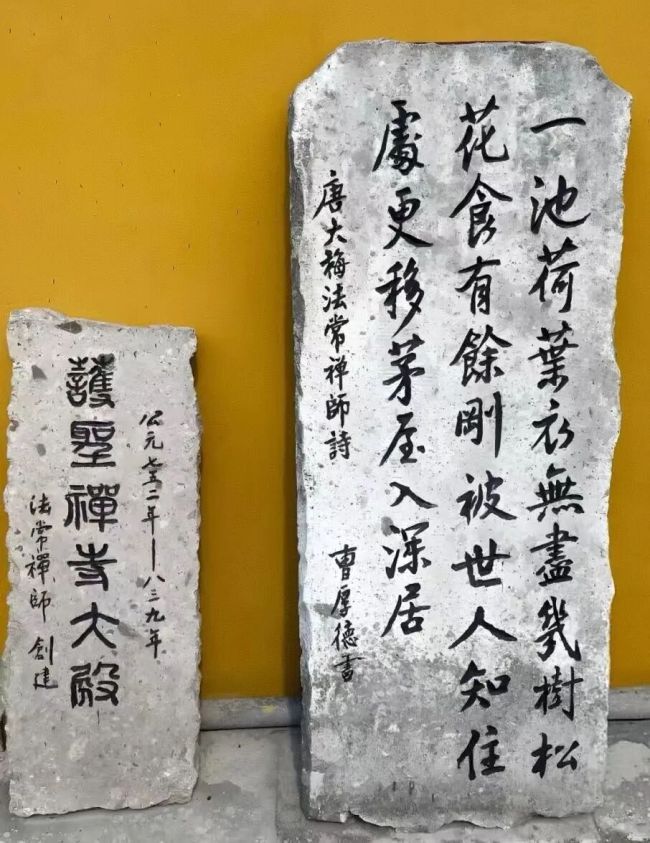

千年前的某个瞬间,年轻的法常禅师站在马祖道一面前,抛出这个贯穿整个佛教史的根本问题。马祖的回答简洁有力:他没有继续留在马祖身边参学,而是隐入大梅山(今宁波鄞州区横溪镇),驻锡二十载。法常守着“即心是佛”的信念,在山间耕食、在禅坐中安住,从不多问外界纷扰。二十年后,马祖想检验他的悟境是否真的扎实,便派了一位僧人去探问,故意传话说:“大师近日佛法有变,又道‘非心非佛’。”若法常的悟境建立在马祖的权威和语言上,此言一出,信念的高楼必将顷刻动摇。然而,法常只是淡然回应:消息传回马祖耳中,这位禅门宗师欣慰地说:“梅子熟也。”这四个字,是一枚无上法印,印证了一个生命彻底的成熟与自在。“即心是佛”与“非心非佛”,看似截然相反,矛盾对立,为何却都出自马祖之口?这并非大师前后不一,或故意故弄玄虚,而是禅宗最高明的“用药智慧”。1、“即心是佛”是立,是肯定,是给迷途者的地图。对于习惯“向外求佛”的众生,佛陀在远方,净土在彼岸,功德在寺塔。马祖一剂“即心是佛”,如当头棒喝,斩断外逐的妄念,将求道者的目光猛地拉回自身。真正的宝藏,不在远方,就在当下的这一念心中。这是建立自信的基石,是找到立足之地的第一步。2、“非心非佛”是破,是否定,是给执药者的解药。然而,人性惯于执着。听了“即心是佛”,有人又会将“心”和“佛”当作一个新的、可把握的实体去追求,执着于“我心即佛”的概念,这又成了新的牢笼。马祖见状,再下一剂猛药“非心非佛”——你所执着的那个“心”、那个“佛”,也不过是名相概念,并非真谛本身。这是为了破除学人对“即心即佛”的执着,防止肯定的语句变成僵化的教条。就像医生治病,遇着对寒症用温药(立),对热症用凉药(破)。药性相反,但治愈疾病的宗旨如一。马祖的“变”,非言而无信,实是观机逗教、应病与药的无限慈悲与智慧。他的目标从未改变:引领学人超越一切二元对立的概念陷阱,契入心佛不二、绝言离相的真实境界。法常的厉害之处,就在于他没被这两句话的表象迷惑。他没有去辩论“非心非佛”对不对,也没有怀疑马祖是否改变了宗旨。他跳出了语言的陷阱,不再纠缠于“肯定”或“否定”的表象。“任他”——是超越对待的从容。外界风云变幻,学说更迭,权威改口,我自岿然不动。这是一种不迎不拒、不依不附的超级心灵稳定。“我只管”——是向内求证的绝对自信。这份自信,不建立在任何外部权威或语言概念上,它源于二十年来在深山中对自心的彻底体证。他已不是在“相信”一句话,而是在“活出”一种状态。这句话于他,已从“死句”(需要记忆和理解的概念)化为了“活句”(指引生命的方向和当下的体证)。这便是“梅子熟也”的真正含义:生命的成熟,在于拥有了不被任何外境和语言所转的内在定见与自由。它意味着心灵的果实已然饱满、甜熟,不再依赖外在的枝条也能自在落地。2019年7月底的九华山下,暑气里裹着几分意外的转折——原计划在铜陵召开的“禅与中华文化”论坛,因当局不批准,临时易地九华山。本要为南泉书院揭牌,事急从权也改成了阳明书院。原定的论坛因故变更,主题从“南泉”转为“阳明”,筹备好的论文和课件瞬间似乎没了用武之地。这像极了那位僧人对法常说的“大师近日又道非心非佛”——计划有变,外境已非昨日。我在大会主题发言中,特地引述与法常同出马祖门下的南泉禅师一条“牧牛”语录,机锋所指,懂的都懂:“拟向溪东牧,不免食他国王水草。拟向溪西牧,亦不免食他国王水草。不如随分纳些些,总不见得。”既然溪东、溪西放牧都要“食他国王水草”,何必在分别、取舍中纠结烦恼。倒不如随缘就分,安然承受,在现有的时节因缘中尽力而为。南泉书院虽然未能揭牌,于违缘中居然还能办一个阳明书院,也算是额外的收获。论坛主题从南泉普愿改成王阳明了,原来准备的论文题目要不要改?我讲了唐代驻锡我家乡宁波大梅山的法常公案:“任他非心非佛,我只管即心是佛!”法常不改,我也不改!我为论坛准备的论文题目是《体证真理与心灵自由——以南泉普愿为例谈佛教的思想与方法》,干脆拈起论文引言部分,为我心目中的“南泉书院”校训进行论证:真实理,平常心,自由分。下午的会议,原以为能宣读论文主体内容,却发现佛教界不知何时也赶时髦,分论坛变成形式大于内容的圆桌会议,表演成分居多。辛苦准备的课件根本用不上,只能配合媒体主持人的提问,“随分纳些些”,即兴发挥做起了“脱口秀”。凑巧的是,这场没来得及在九华山宣读的论文,几天后竟在上海浦东陆家嘴找到了“归宿”,为复旦大学77-78级校友一口气分享两个半小时。就像南泉说的“不如随分纳些些,总不见得”——不执着于某一个“场合”,不纠结于某一次“落空”,因缘到了,该传递的东西总会抵达该去的地方。这,或许也算是“任他非心非佛,我只即心即佛”的现代版吧。我们每个人都活在巨大的“语言网”和“概念阵”中。工作标签、社会评价、家庭角色、知识体系、流行观念……无数个“马祖”在我们耳边不断说着各种“即心是佛”和“非心非佛”。告诉我们“要自信”(即心是佛),又告诉我们“别太自我”(非心非佛);告诉我们“要努力追求”,又告诉我们“要放下执着”;我们常常因此迷惑:到底哪个才对?我该听谁的?大梅法常的故事告诉我们:真理不在语言的正面或反面,而在你穿透语言、实证于心的那个“不管”。真正的平常心,是形成一种内在的、不受外界褒贬毁誉动摇的心灵之锚。它不是固执己见,而是了了分明。是清楚地知道外境的一切变化(任他),更坚定地知道自己该做的事和该处的状态(我只管)。当你能在生活中做到“任他非心非佛,我只管即心即佛”时,你也能听到生命深处传来的那一句认证:梅子熟也。你的心灵,终于获得了在世间风雨中屹立不动的、绝对的自信与自由。(据坛经导读第七章《三身四智,皆归自性》第二节部分内容,借助AI改写)

来源:默雷涌泉

责任编辑:勉淳

点击查看全文(剩余0%)