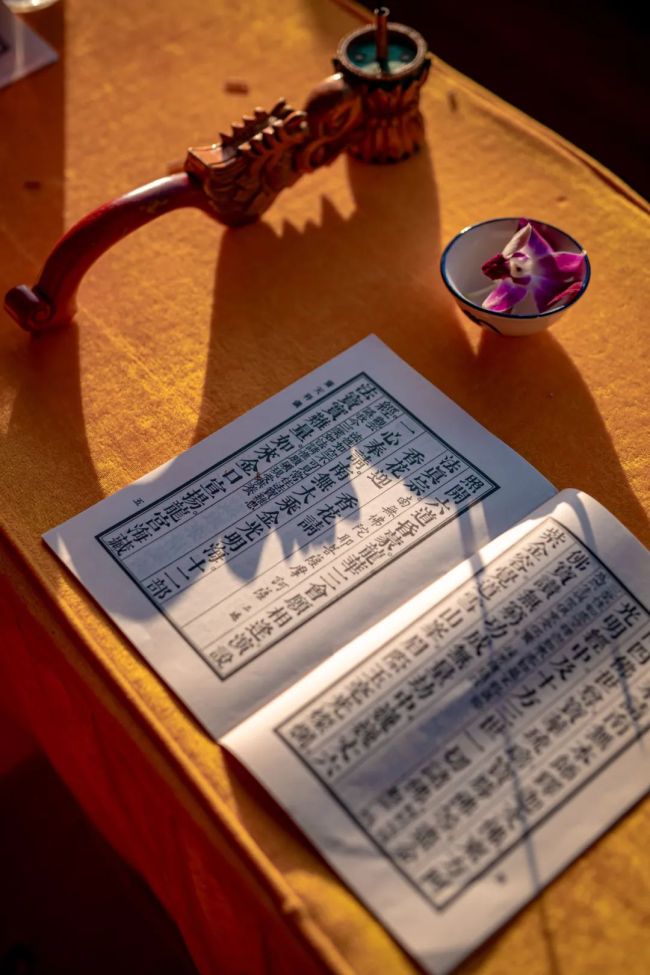

大乘五蕴论丨喜、怒、哀、乐,这些不断生起的心念是如何产生的?

《瑜伽师地论》中举出有两类想:

1、随觉想,这是人类有情乃是天人等众具备的以语言概念来思考的想

2、言说随眠想,这是类似婴儿在还未学会语言前乃至动物们的想,此类想无法建立在语言概念的基础上,相对接近本能上的感知。

所以,想蕴从建立名言概念这个层面,是推动世间众生在语言沟通、外在行为和起心动念上的重要因素。

然而,概念名言虽然方便了众生在世间的种种业果,但在佛法看来,概念也把众生的心捆绑于三界之内。

佛法修行,也是要让我们不要被世间的种种概念名言所局限。

禅宗讲不立文字,也就是让我们不要对世法概念过于执着。

“法尚应舍,何况非法?”

试想,想蕴的生起是要依于诸根境识的和合,而诸根境识本就是性空不实,那么依于缘起假有的事物所生起的相,自然更是妄上取妄。

故而经典中说:“一切诸世间,皆从妄想生。”世间法都是属于有为法,而有为法的特性就是虚妄不实。

也是因为妄想不断,有情众生无法显现本自具足的清净佛性。

《大毘婆沙论》云:受能发起爱诤根本,想能发起见诤根本。

(责任编辑:)

关于中华网

关于中华网