刷不完的朋友圈,回不完的工作群,响不停的通知音……我们似乎总在害怕错过什么,于是用各种方式与外界保持联系。可奇怪的是,越联系,越焦虑;越热闹,越疲惫。

你有没有试过:周末的下午,关掉手机,只是安静地坐在窗边。一开始或许会坐立不安,但渐渐地,窗外的云、杯中的茶、自己的呼吸声,都变得清晰起来。

那一刻,你不是谁的员工、谁的朋友、谁的家人——你只是你自己。

我们误解了“独处”

许多人逃避独处,因为害怕被贴上“不合群”的标签。社交场合中,那个安静的人常被问:“你怎么不说话?”仿佛沉默是一种缺陷。

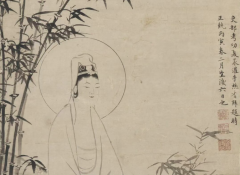

但佛法中,独处从来不是一种惩罚,而是一份礼物。《法句经》中说:“乐于独处,乐于寂静,乐于修禅,乐于多闻,乐于不犯,是名乐独。”这里的“乐”,是发自内心的喜悦。

独处,并不意味着孤独与寂寞,而是一种与自己对话,与灵魂相拥的艺术。

在独处时,我们得以放下外在的面具,面对最真实的自己。不必迎合他人的期待,不必在社交中寻找自我认同,我们可以在独处的静谧中,听见内心的声音,感受那份纯粹与宁静。

《心经》开篇即道:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。”独处,正是那“行深般若波罗蜜多”的过程,让我们在观照内心时,能够洞见生命的无常与空性,从而超越世俗的烦恼与束缚。

心理学研究也证实:适度的独处能提高创造力,增强情绪调节能力,让人更了解自己。那些能够在独处中找到平静的人,往往拥有更丰富的精神世界。

为什么有些人独处时自在充实,有些人却度日如年?

关键不在环境,而在内心。当我们内心有许多未满足的期待——希望被关注、被认可、被喜爱,独处就会变得难以忍受。因为无人回应这些期待,我们便感到失落。

佛法将这称为“执着”——对外界回馈过度依赖。就像口渴的人不断喝盐水,越喝越渴。我们不断刷新朋友圈等待点赞,但获得的满足转瞬即逝,于是需要更多关注来填补。真正让我们孤独的,不是身边没有人,而是内心失去了与自己的连接。

用正念照见内在的自己

那么,如何让独处从煎熬变为享受?佛法的答案是:培养正念。

正念不是什么神秘概念,它就是“知道自己在做什么”的能力。吃饭时知道在吃饭,走路时知道在走路,呼吸时知道在呼吸。

尝试这个简单的练习:坐下,闭上眼睛,感受呼吸的进出。不用改变呼吸,只需观察。很快你会发现思绪飘走——想到未回的消息、晚上的聚餐。这完全正常,只需注意到分心了,再温柔地回到呼吸上。

这个过程中,你在做两件事:一是认识内心的念头,二是练习不随之波动。这就是正念的核心:觉察而不评判,看到而不纠缠。

有正念的独处,就像与一位老友深度交谈——这位朋友就是你自己。

开始时可能尴尬无话,因为我们已经太久没有关心过:“我现在感觉如何?我真正想要什么?什么让我感到充实?”

不必急于回答。就像重新认识一位老朋友,需要耐心和时间。可以从简单的事开始:专心吃一餐饭,感受食物的味道;散步时不戴耳机,聆听周围的声音;记录每天的情绪变化,不加评判。

逐渐地,你会发现自己变得有趣——那些被忽略的梦想、被压抑的创意、被忽视的需求,都会浮现出来。独处不再是需要填补的空虚,而是值得享受的丰富。

善于独处的人,往往也能更好地相处。

为什么?因为当我们不再将他人视为满足期待的工具,才能真正看见并尊重对方。健康的关系不是两个半圆拼成一个圆,而是两个完整的圆彼此相交。

有正念的独处能训练我们自足的能力:快乐可以不依赖外部条件,平静可以从内心生起。带着这份自足进入关系,我们更能给予而非索取,分享而非依赖。

如果你习惯了用各种娱乐填满空闲,开始独处可能需要勇气。以下是一些建议:

1. 从小段时间开始:每天5-10分钟,远离手机,只是静静地待着。

2. 选择适合的活动:静坐、日记、漫步自然、专注泡茶——任何让你安心的事。

3. 接受不适感:开始时的无聊、焦虑完全正常,就像身体锻炼初期的酸痛。

4. 觉察而不评判:不必要求“完美独处”,只需好奇观察发生的一切。

结束语

在这个过度连接的世界,选择独处似乎成了一种反叛——反叛用外界标准定义自己价值的潮流。

当然,独处不是为了脱离世界,而是带心回家,回归内心那个本自具足的觉性。从此无论外界如何变化,你都知道自己是谁,想要什么,去向何方。

这一刻,不妨放下手机,感受自己的存在——无需证明,无需认可,只是如实地和自己在一起。这或许就是我们能给自己最深的善意。