盖

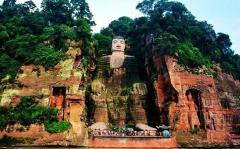

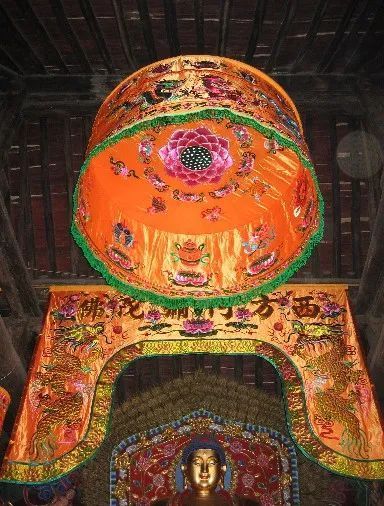

盖,梵文Chattra的意译,佛教用物。原是南亚次大陆一种遮阳避雨的不能折叠的伞。有两种类型:一种是柄在伞身下中央,与现代的伞相同,只是不能折叠;另一种是柄在伞身之上,伞身悬挂在弯曲的柄头上,特称“悬盖”或“天盖”。

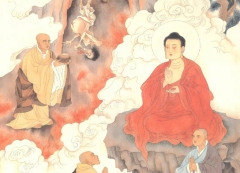

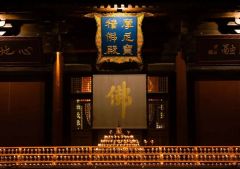

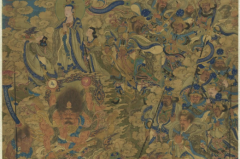

常施用于尊者头顶之上,以示尊崇。在汉传佛教寺院中,于佛、菩萨所在的天顶施用天盖,特称宝盖,常用两种形式:一种是把天花板造成宝盖,这类永久性宝盖中有许多国宝级工艺品。中国古建筑学家对宗教和非宗教建筑一视同仁,一概称之为“藻井”,并对其中饰有龙形的特称为“龙井”。另一种是以丝绸布帛制成悬挂。

幡

幡(梵pataka,pataka、dhvaja、ketu),幡为旌旗的总称,又作幡。音译波哆迦、驮缚若、计都。与“幢”同为供养佛菩萨的庄严具,用以象征佛菩萨之威德。在经典中多用为降魔的象征,在《观心论灌顶法师疏》中说:“缯幡,即翻法界上迷生动出之解。幡坛不相离,即动出不动出不相离也。”

《华严经》亦常谓造立此幡,能得福德,避苦难,往生诸佛净土,又说供养幡可得菩提及其功德,故寺院、道场常加使用,因而成为庄严之法具。在《长阿含》卷四形状,一般是由三角形的幡头、长方形的幡身、置于幡身左右的幡手,及幡身下方的幡足构成,有大有小。通常是以布制成,也有金铜制、杂玉制、纸制等类。其所悬挂之场所,有时是堂内柱上,有时树立在佛堂之前庭,或附著于天盖之四隅。

幡之形状,一般是由三角形的幡头、长方形的幡身、置于幡身左右的幡手,及幡身下方的幡足构成,有大有小。通常是以布制成,也有金铜制、杂玉制、纸制等类。其所悬挂之场所,有时是堂内柱上,有时树立在佛堂之前庭,或附着于天盖之四隅。