感谢两位同学的分享,刚才第二位同学说放下,我简单解释一下。放下,是放下你的执着;放下,意味着知行合一。比如说放生,你放生是知行合一的才行。假设你这一次很有感觉,你就是想把鱼放生,那么你可以做,就是内心有这个触动;你现在坐立不安,就好想去放生,去,这叫知行合一。如果说,从此再不放生,那叫执着。

不是说,任何的念都不能有。放生是个念,不放生也是个念。我们只是每个当下,跟着自己的触动、直觉、灵感、感应去做。放下,不是放弃,不是把某个东西抛弃了、不要了。

《积善之方》,袁了凡举的一些例子,我做了些删减,有一些例子不太适合在公共场合讲,因为鬼神讲的比较多,所以我选了比较中性的,但是也很能说明问题。不是例子中的某个人做了某一件事,然后就会得到这么个结果,是例子背后的这个人的一颗心。

开篇,“积善之家,必有馀庆”,你一个人现在积善,会影响你的子子孙孙。袁了凡后面举的这些例子,就是影响的子子孙孙。我们来一个一个看袁了凡举的例子。

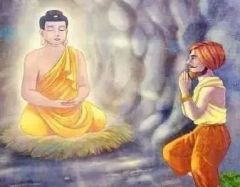

原文:鄞人杨自惩,初为县吏,存心仁厚,守法公平。时县宰严肃,偶挞一囚,血流满前,而怒犹未息,杨跪而宽解之。宰曰:“怎奈此人越法悖理,不由人不怒。”

鄞人,现在宁波人,宁波有个人叫杨自惩,他在县里面类似做公务员。杨自惩是一个存心仁厚,守法公平的人。他一直都是这么个人。

时县宰严肃,偶挞一囚,血流满前,而怒犹未息,杨跪而宽解之,县宰就是县太爷、县令,有一个囚犯让县太爷很生气,就鞭打他,血流满前,用刑了县太爷还很生气,余怒未消。杨跪而宽解之,杨自惩就向县太爷去请命。

宰曰:“怎奈此人越法悖理,不由人不怒”,县令说,这个人越法悖理,这个人真的犯罪了、有过错,没有被冤枉,是一个为非作歹、违法乱纪的人,县太爷对他的这个作为很生气。

原文:自惩叩首曰:“上失其道,民散久矣,如得其情,哀矜勿喜,喜且不可,而况怒乎?”宰为之霁颜。

杨自惩跟县太爷说,上失其道,好久没有把“道”传给老百姓了。比如说,现在靠法律,其实很多时候关于德育是缺失的,你讲的都是知识、都是人欲。你要发财呀、你要铁饭碗呀、你要在体制内爬升啊…… 讲的都是激发内心欲望的东西,让你越来越贪婪、越来越无明,人欲被激发,而“道”没有了。“道”就是我们现在跟大家讲的这些内容,圣人告诉我们的孝悌、仁义,这些东西都不见了。

因为上失其道,作为管理社会的人没有去教老百姓这些,所以民散久矣,老百姓根本就不懂。在这种情况下,等于没有把他教好,所以如得其情,哀矜勿喜。如果他确实犯罪了、犯错了,您应该同情他、应该惋惜他、应该可怜他,而不是把他的罪过审出来了,然后自己是一个断案如神的人、是一个秉公执法的人、是一个能够破除各种疑案难案的人,不应该这样。喜且不可,而况怒乎?您不应该有喜悦的心情,而是应该有一颗慈悲心、同情心,喜都不应该,何况您要生气呢!因为事实上是您没做好,杨自惩是这个意思。

宰为之霁颜,县太爷也是个明白人。霁颜,怒气就消了。在古时候能做到县太爷,至少是个贡生或者是举人、进士,都是熟读四书五经的,都是读书人,应该也是比较通事理的。这是杨自惩宽慰县太爷,让这个囚犯不再受刑了。

往期回顾